La fine di Oslo: una nuova strategia europea per Israele e Palestina

In breve

- Quest’anno la politica europea ha portato a casa importanti vittorie sul fronte dei rapporti tra Israele e Palestina, contribuendo a bloccare il piano di “pace” di Donald Trump e a evitare l’annessione de jure di territori palestinesi da parte di Israele.

- L’Europa tuttavia fatica a mettere un freno al peggioramento della situazione sul campo, dove crescono i presupposti di una instabilità futura e aumentano i rischi per gli interessi europei.

- Il processo di Oslo sembra giunto capolinea e si allontana la prospettiva di una soluzione a due Stati.

- Invece di limitarsi a una rigida applicazione del processo di Oslo, l’UE dovrebbe creare un nuovo paradigma della pace basato sull’uguaglianza e sulla de-occupazione.

- In assenza di una soluzione a due Stati, Israele dovrà garantire pari diritti ai palestinesi in un singolo Stato democratico, mentre l’UE dovrà impegnarsi a scoraggiare l’attività di insediamento israeliana e spingere i palestinesi verso il rinnovamento politico quali prerequisiti per una futura risoluzione del conflitto.

Introduzione

Quest’anno la politica europea nei confronti di Israele e Palestina ha portato a casa alcune rare vittorie. In primo luogo, l’Unione ha contribuito a contrastare l’ambizione dell’Amministrazione Trump di mettere fine al conflitto israelo-palestinese attraverso la formalizzazione di uno Stato palestinese in stile Bantustan. L’Europa ha poi contribuito a serrare i ranghi della comunità internazionale contro i piani di annessione formale del territorio della Cisgiordania da parte di Israele. È in buona parte grazie all’Unione Europea se queste due minacce hanno, almeno temporaneamente, perso vigore. Sebbene si tratti di risultati importanti, in ultima analisi le conseguenze sul campo non sono significative e continuano a persistere nella realtà un’occupazione a tempo indeterminato e la disuguaglianza dei diritti che delineano una sorta di apartheid dei giorni nostri.

Sul terreno il deterioramento della situazione sta generando conflitti sempre più profondi, che pregiudicano le prospettive di realizzazione delle ambizioni di europee sia rispetto al vicinato che alle relazioni con Israele. Se, da un lato, la crescente normalizzazione tra Israele e il mondo arabo dimostra che la questione palestinese non rappresenta più la linea di demarcazione centrale in Medio Oriente, dall’altro non implica la fine del conflitto israelo-palestinese che, messo da parte, continuerà a macerare a danno degli interessi europei e alimentando instabilità, radicalizzazione e violenza sia a livello locale che nelle zone limitrofe. Lasciare il conflitto irrisolto non farà altro che inibire le prospettive dell’Europa di più strette relazioni sia con Israele che con la Palestina e rappresenterà il continuo fallimento di un sistema basato sulle norme internazionali.

Per contrastare questa tendenza è ora necessario azzerare il paradigma “post-Oslo” per mettere al centro la liberazione dei territori e la parità dei diritti. Questo non significa scartare a priori qualsiasi possibilità di una soluzione a due Stati, ma l’Europa deve essere chiara sul fatto che, se Israele continua a bloccare tale opzione, allora dovrà garantire la parità di diritti in un unico Stato democratico. In ogni caso, i leader europei devono affermare inequivocabilmente che l’attuale situazione di crescente apartheid non può essere la soluzione e darsi da fare per utilizzare in maniera più efficace tanto i bastoni che le carote a sua disposizione per scongiurare tale eventualità.

I vertici politici europei possiedono, infatti, gli strumenti per elaborare una nuova visione lungimirante che possa stimolare una trasformazione positiva da entrambe le parti e contribuire alla risoluzione del conflitto. Il dibattito di quest’estate sulle conseguenze dell’annessione del territorio della Cisgiordania da parte di Israele fornisce importanti indicatori per guidare tale aspirazione. Ciò che manca, come spesso accade, è la volontà politica di cambiare rotta.

L’infondato desiderio di non pregiudicare quel poco che resta del processo di pace ha portato ripetutamente l’UE a perdere opportunità per contribuire a trovare una soluzione a due Stati attraverso misure pratiche volte a far progredire la liberazione dei territori e la sovranità palestinese. In pratica, l’Europa ha preferito spostare il suo peso politico a sostegno della difesa del quadro provvisorio stabilito dagli accordi di Oslo del 1993, che avrebbe dovuto fungere solo da trampolino verso un accordo politico diverso.

Il sostegno dell’UE al progetto delineato ad Oslo avrebbe potuto essere giustificato se avesse generato progressi significativi verso una svolta diplomatica o almeno se avesse evitato un ulteriore deterioramento sul terreno. In verità, non ha portato con sé alcun miglioramento né in termini di pace che di gestione del conflitto. A ben guardare, il collasso dell’intero processo ha prodotto il risultato opposto, contribuendo a sostenere l’ostacolo che maggiormente impedisce la soluzione a due Stati: l’insediamento di Israele in territorio palestinese, in violazione del diritto internazionale. Nel frattempo, il peso di un’occupazione di cui non si conosce la fine continua a logorare il sistema politico palestinese che, ormai disfunzionale e fragile, è profondamente in crisi. Questi due fattori non fanno che preparare il terreno a conflitti futuri.

In qualità di ideatori della soluzione a due Stati, gli europei sono alla disperata ricerca di un rinnovato slancio diplomatico. Se per l’Amministrazione Trump la risposta è consistita nell’abbracciare la disuguaglianza e l’occupazione, l’Europa deve adottare l’approccio opposto, concentrandosi sulla parità dei diritti e la liberazione dei territori occupati quali componenti fondamentali di una giusta risoluzione del conflitto e in tal senso dovrà ripensare alla radice i suoi rapporti con Israele e con l’Autorità Palestinese (AP). La strategia europea, ormai diventata stantia e inflessibile, ha bisogno di trovare nuova linfa per poter garantire non solo i progressi sul campo, ma soprattutto un’adeguata fattibilità nella pratica.

Il “giorno della marmotta” dell’UE

Proprio come nel film “Ricomincio da capo”, i diplomatici europei si trovano incastrati in una realtà che pare in perpetua ripetizione. Per decenni hanno seguito una routine ben collaudata: gli avvenimenti sul campo peggiorano costantemente e periodicamente provocano allarme nelle capitali degli Stati membri, che a quel punto entrano in azione per difendere la loro visione di una soluzione a due Stati. Anche se a volte questi interventi riescono a evitare alla situazione di degenerare, non riescono a modificare in modo sostanziale la traiettoria generale del conflitto, finendo così per ripetersi ogni volta che sale una fiammata diplomatica o si scatena uno scontro sulla di sicurezza, mentre la posizione europea non fa che peggiorare.

Il primo semestre del 2020 ha visto l’ennesimo ripetersi di questa scena. L’UE ha ottenuto importanti successi nella difesa del concetto di soluzione a due Stati contro gli sforzi concertati dei governi statunitense e israeliano per minarne le premesse, superando anche le divisioni interne. Tale dimostrazione di coesione da parte dell’UE, sebbene talvolta traballante e relativamente superficiale, ha contribuito a mobilitare la resistenza internazionale alla proposta di Donald Trump nota come Peace to Prosperity nell’approccio al conflitto israelo-palestinese. Presentato nel gennaio 2020, il piano americano ha sovvertito i parametri che inquadrano la soluzione a due Stati concordata a livello internazionale sostituendoli con l’idea di una sorta di “Stato palestinese minor” atrofizzato e disconnesso, ridotto in sostanza a un’entità autogovernata sottoposta alla continua occupazione israeliana e priva, tra le altre cose, di sovranità e controllo dei propri confini.

L’UE ha poi svolto un ruolo importante anche nell’opporsi ai piani israeliani di annettere formalmente circa il 30% della Cisgiordania. Nonostante le persistenti divergenze di vedute tra gli Stati membri, i diplomatici europei sono riusciti a radunare la comunità internazionale per opporsi a tale possibilità e a mobilitare la macchina diplomatica dell’UE, compresi ripetuti avvertimenti che “i passi verso l’annessione, se attuati, non potranno passare sotto silenzio”, un raro caso in cui l’Europa ha deciso di brandire il bastone.

In queste occasioni le azioni europee sono state portate avanti da Stati membri che condividono le stesse idee (spesso iniziative a guida francese) e dal Servizio Europeo per l’Azione Esterna (SEAE). Le lunghe consultazioni interne hanno visto un graduale ma crescente coinvolgimento della Germania e della maggior parte degli altri Stati membri a eccezione dell’Ungheria, con una riduzione dei dissensi interni che ha consentito all’UE di presentare pubblicamente un fronte relativamente unito. Più concretamente, gli Stati membri hanno poi affidato al SEAE il compito di redigere un documento interno contenente possibili alternative di risposta da parte dell’UE.

All’inizio di quest’anno, le consultazioni preliminari tra gli Stati membri hanno delineato varie alternative per approfondire la “politica di differenziazione” al fine di escludere gli insediamenti israeliani dalle relazioni bilaterali con Israele. È stata inoltre considerata la possibilità di adottare misure restrittive come la rivalutazione dei finanziamenti che Israele riceve attraverso lo Strumento europeo di vicinato, la sospensione dell’accordo di associazione UE-Israele e la revisione degli accordi commerciali e dell’accesso di Israele a programmi comunitari come Erasmus e Horizon Europe. Tale orientamento è stato confermato anche dal ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian a giugno.

Le preoccupazioni della maggioranza dei governi europei sono state accompagnate da un crescente attivismo dei rispettivi parlamenti nazionali, aprendo nuovi orizzonti. Nello stesso mese, più di 1.000 deputati hanno chiesto ai rispettivi governi di agire qualora Israele decidesse di mettere in atto la sua minaccia e i parlamentari in Belgio, Regno Unito, Olanda e Francia hanno chiesto l’applicazione di sanzioni.

Alla fine, in agosto, Israele ha deciso di rinviare l’annessione formale a favore della normalizzazione dei rapporti con gli Emirati Arabi Uniti. Tuttavia non va sottovalutato il potere di dissuasione degli avvertimenti europei riguardo alle possibili conseguenze di un’annessione de jure sulle relazioni bilaterali con Israele e i segnali riguardo alla volontà di dare seguito a tali moniti. In Israele la reazione dell’Europa ha alimentato ampie discussioni nei media e in ambito diplomatico e il governo ne ha evidentemente tenuto conto nelle decisioni sul da farsi.

Sebbene si sia trattato di una significativa presa di posizione europea, questo intervento ancora una volta ha fatto poco per cambiare le dinamiche del conflitto. Se il governo israeliano ha accettato di sospendere temporaneamente qualsiasi mossa verso l’annessione de jure, de facto non ha rivalutato le sue ambizioni, continuando a perseguire l’espansione degli insediamenti nei Territori palestinesi occupati (TPO). Anziché sfruttare lo slancio per respingere con più vigore l’attività di insediamento, l’UE ha considerato il capitolo chiuso e ha rapidamente ripristinato le relazioni con Israele una volta scongiurato il rischio di annessione formale.

Nell’ambito di questi sforzi, i funzionari europei sono tornati a sostenere il Processo di Pace in Medio Oriente (MEPP), ma il peso di questa scelta ricade in larga parte sui palestinesi, chiamati a tornare al tavolo delle trattative mentre l’Europa esprime il desiderio di intensificare la cooperazione bilaterale con Israele, anche attraverso la potenziale convocazione del Consiglio di Associazione UE-Israele per la prima volta dal 2012. In questo periodo il lavoro dell’UE volto a espandere ulteriormente il ventaglio di possibili risposte all’annessione si è arrestato, nonostante il fatto che per ora l’annessione formale sia solo temporaneamente sospesa.

Il problema principale è che l’UE sta cercando di riportare indietro l’orologio a uno status quo ante del tutto illusorio, un approccio strutturalmente insostenibile e tanto problematico quanto la situazione che si è cercato di evitare. Così facendo, l’UE ha gettato al vento tutto il vantaggio accumulato nella prima metà del 2020 e pur opponendosi strenuamente alla prospettiva di un’annessione de jure, si è dimostrata disposta a convivere con un’annessione de facto ancora in corso. In tal modo la posizione dell’UE sembra condonare un peggioramento delle diseguaglianze dei diritti e chiudere un occhio sull’occupazione a tempo indeterminato, benché si dichiari contraria alla formalizzazione di questa situazione come proposto dal piano Trump.

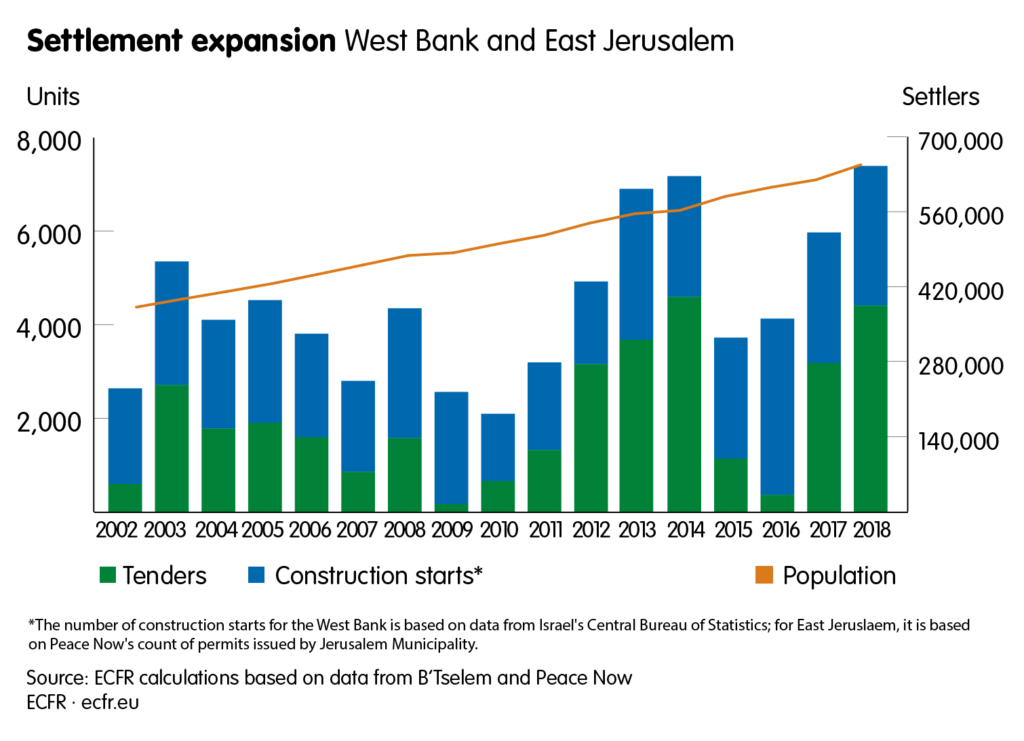

A partire dall’accordo di normalizzazione tra Israele e Emirati Arabi Uniti si è assistito all’aumento delle attività legate agli insediamenti. Da allora le autorità israeliane hanno approvato almeno 6.205 nuove unità abitative, quasi tutte in aree che Israele dovrebbe evacuare nel contesto di una soluzione a due Stati. Alla luce di ciò, secondo Peace Now, un’organizzazione israeliana anti-occupazione, il 2020 è l’anno che registra l’approvazione del più alto numero di unità abitative nei piani di insediamento promossi da quando il gruppo ha iniziato a tenere i conti nel 2012. Ciò si accompagna alla continua demolizione di proprietà e case palestinesi, comprese quelle costruite con fondi dell’UE e degli Stati membri.

Naturalmente, l’UE deve affrontare una lunga serie di sfide in politica estera, molte delle quali in Medio Oriente. Data la natura estremamente delicata del conflitto israelo-palestinese e il limitato spazio di manovra della politica estera, è comprensibile che l’UE non possa dedicare tutte le sue risorse a quest’unica questione. Esiste poi la necessità pragmatica di mantenere un rapporto funzionale con Israele considerata l’instabilità che regna in tutto il Medio Oriente. Ma se nel film il personaggio di Bill Murray utilizza ciascuna ripetizione per perfezionare il suo copione (e alla fine riesce a fuggire dal girotondo temporale), sono pochi i segnali che indicano che l’EU sta effettivamente apprendendo la lezione o si sta comunque adattando alle circostanze.

Proprio in virtù della limitatezza di tempo e capitale politico, gli europei dovrebbero invece accertarsi che i loro investimenti siano utilizzati nel modo più efficace possibile, spingendo concretamente per una trasformazione positiva del conflitto, piuttosto che cercare di sostenere una strategia fondamentalmente difettosa. Nel lungo periodo, l’unica possibilità di far progredire gli interessi europei risiede in un ripensamento strategico non solo per quanto attiene a una pace sostenibile tra israeliani e palestinesi, ma anche come catalizzatore di maggiore stabilità alle porte dell’Europa e per relazioni bilaterali più prospere.

Le radici della paralisi strategica europea

Al centro del vicolo cieco strategico dell’Europa c’è un’attenzione cieca e spasmodica al MEPP delineato a Oslo, che dopo 27 anni ha ormai raggiunto il capolinea senza aver ottenuto la pace né una migliore gestione del conflitto. Come questo autore affermava insieme a Omar Dajani nel documento del luglio 2017 “Rethinking Oslo: How Europe can promote peace in Israel-Palestine “, la situazione attuale è principalmente conseguenza della messa da parte del diritto internazionale nell’ambito del MEPP e della mancanza di reali meccanismi di applicazione a favore di negoziati bilaterali. Questo ha dato a Israele il potere di veto sulle aspirazioni palestinesi.

L’accordo di Oslo ha congelato la situazione politica al 1993 e con essa l’indipendenza palestinese in attesa di un accordo negoziato, senza riuscire a tenere sotto controllo le azioni israeliane né a contenere le evoluzioni sul terreno. Al contrario, ha di fatto fornito a Israele una copertura diplomatica per rafforzare la sua presenza in Cisgiordania (compresa Gerusalemme Est) mostrando un’apparente volontà di dialogo con i palestinesi mentre si intensificano le attività di insediamento e di esproprio (attraverso continue demolizioni di case, confische di terreni e restrizioni di accesso), portando allo sfollamento forzato. Queste dinamiche hanno bloccato i negoziati, rosicchiando sempre più la superficie territoriale necessaria per un reale accordo tra due Stati e consolidando la realtà di un solo Stato.

In definitiva, il MEPP è tuttora vivo e vegeto in quanto intricato sistema di mantenimento dell’occupazione che fornisce a Israele una matrice efficace di controllo sui palestinesi e si è fatto carico di gran parte dell’onere finanziario, politico e di sicurezza che Israele avrebbe altrimenti dovuto sostenere. Questo per vari motivi, tra cui un presunto processo di pace che ha coperto il massimalismo di Israele e ha permesso alle ambizioni politiche e territoriali del Paese di crescere ogni volta che si è passati da un ciclo di negoziati all’altro, un sistema politico palestinese (compresa l’AP) che è stato reclutato per amministrare l’occupazione e un ambiente internazionale favorevole.

Nonostante un entusiastico sostegno diplomatico all’AP accompagnato da generosi finanziamenti, l’Europa ha, nella realtà dei fatti, sposato il modello di Oslo per il mantenimento dell’occupazione e ha evitato le difficili conversazioni che sarebbero state necessarie per contrastare efficacemente la situazione attuale. Il modello creato a Oslo, che nasceva solamente come quadro provvisorio che in cinque anni avrebbe portato a un accordo di pace definitivo, è diventato fine a sé stesso. Lungo il percorso, l’UE ha sviluppato la convinzione che la visione di Oslo della promozione dell’autogoverno palestinese sotto il controllo israeliano fosse la migliore alternativa in assenza di un risultato negoziato.

Il desiderio di muoversi rigorosamente entro i confini del processo di Oslo, che mette da parte il diritto internazionale e rinvia a data da destinarsi il riconoscimento della sovranità palestinese in attesa dell’esito dei negoziati, ha generato nell’UE e nei governi europei ben poca voglia di prendere provvedimenti che contribuiscano a garantire la sovranità palestinese, preferendo invece discutere della necessità di sostenere gli sforzi di state-building in attesa di un accordo negoziato con Israele.

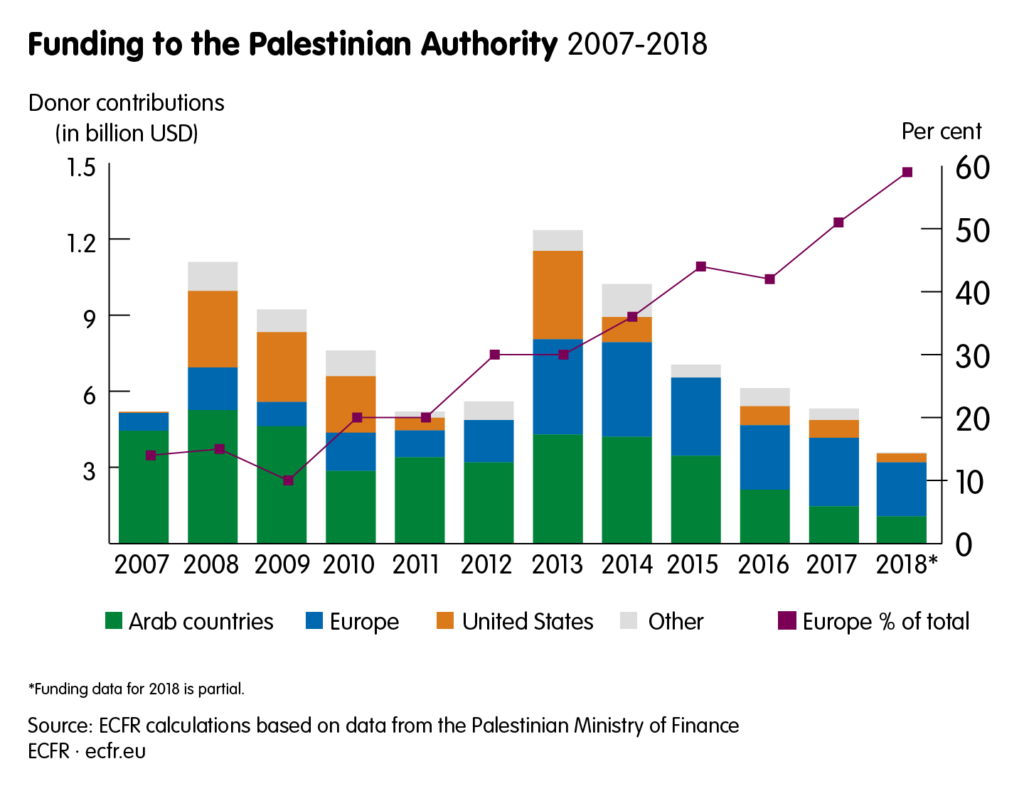

Nel dare priorità all’autogoverno rispetto all’autodeterminazione, l’UE non è riuscita a mettere a frutto uno dei pochi risultati tangibili ottenuti, ovvero i grandi investimenti intesi a preparare le istituzioni palestinesi a diventare uno Stato. Tale constatazione risale al 2011 e fu espressa dall’Alto Rappresentante Catherine Ashton, dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale. A eccezione della Svezia, gli Stati membri hanno sempre rifiutato di compiere l’ultimo passo riconoscendo formalmente uno Stato palestinese, spesso nella convinzione che ciò pregiudicherebbe l’esito dei negoziati. Da allora, il peso della continua occupazione e la mancanza di controllo sulle proprie risorse hanno eroso i fragili successi ottenuti nella costruzione dello Stato palestinese e sperperato gli investimenti europei, tra cui più di 2 miliardi di dollari offerti al bilancio dell’AP dal 2007 a oggi. Attraverso questo sostegno, l’UE ha di fatto conferito all’AP le responsabilità di un vero e proprio Stato, come la fornitura di servizi per i palestinesi e la sicurezza per gli israeliani, senza accompagnarle ad alcuno dei suoi benefici, come il riconoscimento politico e la sovranità sul campo.

Quello che è accaduto è che la coppia al potere, i leader di Fatah e Hamas ovvero i due principali attori politici e di sicurezza in Palestina, ha finito per gestire l’occupazione per conto di Israele. In Cisgiordania questo si è tradotto nell’emergere di una stretta collaborazione in materia di sicurezza tra l’AP governata da Fatah e Israele, impedendo una vera e propria mobilitazione popolare contro l’occupazione. Da parte sua, Hamas ha raggiunto ripetuti accordi di cessate il fuoco che hanno comportato un limitato allentamento delle restrizioni israeliane sulla Striscia di Gaza in cambio della sua azione di polizia nei confronti dei gruppi palestinesi locali. Ci sono state, naturalmente, occasionali fiammate di sicurezza (soprattutto a Gaza), ma in confronto ai decenni passati, sembrano ormai rappresentare eccezioni alla norma. Nel frattempo, entrambi i gruppi hanno sfruttato il potere e il mecenatismo derivante dall’autogoverno, sviluppando così un interesse a conservare l’attuale sistema di mantenimento dell’occupazione e acquisendo sia denaro che legittimità.

Il processo di Oslo, distruttivo per le aspirazioni palestinesi, ha permesso all’UE di professare il suo impegno a favore dei diritti dei palestinesi nonostante un continuo sforzo a consolidare i legami con Israele e i suoi insediamenti. Queste relazioni sono fiorite negli ultimi decenni a dispetto delle preoccupazioni degli europei per le politiche israeliane nei TPO. In sostanza, quindi, l’UE ha minato attivamente le fondamenta dello Stato palestinese evitando agli insediamenti israeliani di assumersi le dovute responsabilità di fronte al diritto internazionale ed europeo, compresa la piena applicazione del requisito di differenziazione sancito dalla risoluzione 2334 del Consiglio di sicurezza dell’ONU.

Sono stati compiuti alcuni importanti progressi per escludere i TPO dagli accordi bilaterali con Israele, eppure i funzionari europei, eletti e nominati, spesso giustificano erroneamente l’inazione per timore di ostacolare i colloqui di pace e allo scopo di preservare il ruolo che l’Europa si è autoconferita come mediatore neutrale di cui Israele si fida. Questo non tiene in considerazione il fatto che non esiste alcun effettivo processo di pace e che Israele ha ormai imparato da tempo che di solito le preoccupazioni europee possono essere liquidate come parole al vento.

Anche nel tentativo di salvaguardare gli obiettivi politici fondamentali mano a mano che la soluzione dei due Stati diventa sempre meno praticabile, gli europei sono stati beffati da Israele e dall’amministrazione Trump (nonché dal Congresso americano e dalle legislazioni nazionali). Lo sforzo congiunto dell’amministrazione Trump e Israele mirava a difendere il progetto di insediamento e cambiare la situazione sul campo allo scopo di precludere la soluzione a due Stati auspicata dalla comunità internazionale. Tale risultato è stato ottenuto grazie a un misto di pressioni diplomatiche, qui pro quo, cambiamenti di rotta delle politiche pubbliche, nonché minacce economiche contro l’UE, i suoi Stati membri e le imprese private e sanzioni contro i funzionari della Corte Penale Internazionale (CPI), che sta conducendo un’indagine preliminare sulla situazione in Palestina.

Certo, la sempre più laboriosa e fragile ricerca di un consenso tra i 27 membri dell’Unione complica la definizione di un approccio comune, soprattutto quando alcuni Stati dell’Est, come l’Ungheria, tendono a sostenere le politiche proposte da Israele e dall’amministrazione Trump. Ma puntare il dito contro le difficoltà a trovare un consenso interno distoglie l’attenzione dal vero problema: un’adesione incrollabile e acritica all’architettura diplomatica che dal 1993 inquadra qualsiasi tentativo internazionale di arrivare alla pace.

Quando l’UE è riuscita a trovare una posizione comune, come è accaduto soprattutto contro il piano di Trump e l’annessione formale, lo ha fatto soprattutto per difendere la parvenza di un processo di pace che la maggior parte dei suoi membri ancora sostiene. Ma, dato che è ormai venuto meno il paradigma generale, questi relativi successi non fanno altro che avallare l’effettiva disuguaglianza di una occupazione prolungata.

La svolta di Israele verso il controllo permanente e la disuguaglianza

Dall’inizio dell’occupazione nel 1967, Israele ha gradualmente sviluppato un regime giuridico su due binari paralleli che ha favorito gli israeliani e i coloni israeliani rispetto ai palestinesi, mantenendo le due popolazioni separate e ineguali. Privati del diritto di essere cittadini del proprio Stato sovrano, i palestinesi che vivono in Cisgiordania, a Gerusalemme Est e a Gaza si vedono negati i diritti civili e politici di cui godono invece gli israeliani in Cisgiordania. A differenza dei coloni, più di cinque milioni di palestinesi che vivono sotto il controllo israeliano non possono votare alle elezioni israeliane, negando loro la possibilità di influenzare il sistema che, in ultima analisi, governa il loro destino e che legifera per il loro territorio in modo sempre più regolare. Anche i cittadini palestinesi di Israele devono affrontare una mescolanza di discriminazione informale e formale, seppure meno grave, sancita dalla legge su “Israele Stato-nazione del popolo ebraico” del 2018.

Ancor prima che sorgesse lo spettro recente dell’annessione formale, l’effetto combinato di queste pratiche era quello di radicare ciò che l’UE chiama “una realtà da singolo stato con diritti ineguali, occupazione perpetua e conflitto.” In parole più semplici, Israele ha creato una situazione di grave violazione dei diritti umani e di discriminazione istituzionalizzata che equivale a un’apartheid dei giorni nostri.

Riguardo alla questione palestinese, gli israeliani godono di una posizione internazionale, regionale e locale favorevole, che ha privato la de-occupazione del suo carattere prioritario. Lungi dall’affrontare i costi di un’occupazione a tempo indeterminato, la situazione regionale si è in gran parte spostata a favore di Israele grazie al suo peso militare e tecnologico, nonché ai suoi crescenti legami con gli Stati arabi.

A livello internazionale, Israele può contare su una scena politica statunitense sempre favorevole, indipendentemente da chi siede alla Casa Bianca. Anche l’Europa si è dimostrata profondamente riluttante a limitare i suoi rapporti con Israele e i suoi insediamenti alla luce del trattamento riservato ai palestinesi. Sia gli Stati Uniti che i Paesi europei hanno spesso protetto Israele dai meccanismi internazionali di accertamento di responsabilità. A livello locale, gli israeliani, compresi quelli che vivono in Cisgiordania, si trovano a vivere in condizioni di sicurezza relativamente buone, grazie anche agli sforzi delle forze dell’AP. Inoltre, una rete infrastrutturale segregata e un intricato sistema di permessi per i palestinesi nei TPO hanno perpetuato i meccanismi quotidiani dell’apartheid, tenendo gli stessi palestinesi lontano dalla vista e dalla mente degli israeliani.

Questo alimenta un senso di sostenibilità e di calma distorcendo l’analisi costi-benefici per molti ebrei israeliani, che sono arrivati a vedere la continuazione dell’occupazione come il minore dei mali, togliendo quindi urgenza al conflitto. Di conseguenza, il sostegno al “campo della pace” a favore della soluzione a due Stati è diminuito, arrivando a godere del favore di appena il 39 per cento degli ebrei israeliani secondo un sondaggio dell’agosto 2018, il dato più basso degli ultimi due decenni. Oggi gli unici partiti che inseriscono la tradizionale soluzione a due Stati nelle loro piattaforme elettorali sono la Lista Comune araba e la piccola formazione progressista Meretz, che insieme detengono 18 dei 120 seggi della Knesset.

Invece di discutere di come porre fine nella maniera migliore all’occupazione di cinque decenni, il dibattito pubblico in Israele si concentra su come gestire al meglio i palestinesi per evitare la minaccia demografica nel contesto di una soluzione a un solo Stato. Come dice Yehuda Shaul, co-fondatore dell’organizzazione per i diritti umani Breaking the Silence, esistono due scuole di pensiero su come Israele potrebbe perseguire tali obiettivi[1] e nessuna delle due implica una soluzione a due Stati in linea con i parametri internazionali. Entrambe le visioni sostengono il progetto di insediamento e il proseguimento del controllo militare sui palestinesi e interpretano la segregazione e l’autogoverno palestinese come elementi essenziali per scongiurare i rischi di uno Stato binazionale. Nell’insieme, questi due punti di vista riflettono il pensiero maggioritario sia in ambito politico che tra l’opinione pubblica.

La prima di queste tesi, il cd. Campo del controllo, vede favorevolmente il modello prevalente di controllo di sicurezza a tempo indeterminato e di annessione di fatto, che mira a preservare un certo grado di ambiguità sullo status della Cisgiordania pur consentendo lo sviluppo degli insediamenti. Tra i suoi sostenitori vi sono, in generale, persone di destra della vecchia scuola, come il primo ministro Benjamin Netanyahu, e membri dell’establishment della sicurezza come ufficiali militari e funzionari dei servizi segreti israeliani. Di recente, si sono uniti alle loro fila anche i politici del centro-sinistra (tra cui il vice primo ministro Benny Gantz, il leader dell’opposizione Yair Lapid) e l’ormai in gran parte defunto Partito Laburista, tutti favorevoli alla separazione politica e fisica delle popolazioni israeliana e palestinese nei TPO, pur mantenendo il controllo militare israeliano sui territori.

Ciò contrasta con la visione proposta da una seconda scuola di pensiero, il cd. “Campo della sovranità”, che sostiene iniziative pratiche volte ad applicare la sovranità israeliana attraverso l’annessione de jure di tutta o parte della Cisgiordania. Tra i suoi sostenitori, una minoranza (tra cui il presidente Reuven Rivlin) è favorevole a concedere ai palestinesi della Cisgiordania la cittadinanza israeliana e i diritti civili, ma non i diritti collettivi nazionali. La maggioranza, rappresentata da una generazione più giovane di politici di destra come Naftali Bennett, leader dell’alleanza politica Yamina (‘Destra’), ritiene che ai palestinesi non vada offerto altro che l’autogoverno sotto il controllo israeliano.

Il Campo del Controllo domina la politica israeliana sui palestinesi da più di cinque decenni. Tuttavia, vista la deriva verso destra della politica di Israele e la costruzione di insediamenti che riduce il perimetro territoriale di un eventuale Stato palestinese, mantenere un approccio basato sull’assunzione strategica di rischi (ovvero evitare qualsiasi movimento concertato verso l’annessione o la de-occupazione de jure) diventerà sempre più difficile. Considerato che l’eventuale successore di Netanyahu come leader della destra e (con ogni probabilità) primo ministro proverrà dai ranghi del Campo della Sovranità, questa sarà probabilmente la tendenza prevalente nel prossimo futuro.

La destra israeliana del Campo della Sovranità (così come i funzionari dell’amministrazione Trump) ha accolto questo momento di massima forza israeliana e di storica debolezza palestinese come un’opportunità per liberarsi una volta per tutte della questione palestinese e affermare la sovranità israeliana sulla Cisgiordania. In questo sono stati di aiuto gli accordi di normalizzazione raggiunti con gli Stati arabi, che sono ora più interessati a formare un fronte comune contro l’Iran e la Turchia che non ai diritti dei palestinesi.

Se, da un lato, coloro che si trovano nel Campo del Controllo sembrano maggiormente sensibili ai potenziali rischi demografici che accompagnerebbero una soluzione a un solo Stato, dall’altro essi ambiscono in buona misura a riconfigurare il modello di occupazione di Israele in base agli elementi fisici e politici derivanti dalla costruzione degli insediamenti israeliani. Invece di sostenere un significativo ritiro territoriale da parte di Israele, ora stanno facendo pressione sui palestinesi affinché rinuncino ai parametri stabiliti per una soluzione a due Stati a favore della realtà imposta da Israele.

La portata dell’impresa di insediamento e la sua rilevanza per la politica israeliana sono tali che la futura deoccupazione comporterà un costo politico crescente per i leader israeliani. Questo è stato a lungo il chiaro intento del movimento dei coloni e dei suoi sostenitori all’interno dei governi che si sono succeduti, che hanno cercato di creare “fatti israeliani sul campo” per ostacolare i ritiri territoriali dalla Cisgiordania. Daniel Seidemann, uno dei maggiori esperti del conflitto e della geopolitica della Gerusalemme contemporanea, spiega: “Se Israele ha la volontà e la capacità di trasferire 180.000 coloni, la soluzione a due Stati vive. Se non ce l’abbiamo noi, è morta.” A giudicare dalle tendenze attuali della politica e dell’opinione pubblica, le prospettive non sono positive.

I leader dei coloni e i funzionari governativi sono impegnati a promuovere nuovi progetti infrastrutturali con l’obiettivo di portare la popolazione dei coloni a un milione. Inoltre, il governo israeliano riferisce di aver assegnato 5,9 milioni di dollari al suo Ministero per gli Insediamenti per mappare le costruzioni “illegali” palestinesi nell’Area C della Cisgiordania, un primo passo verso un’altra serie di demolizioni e appropriazioni di proprietà privata. Nel frattempo, in diverse occasioni la Knesset ha esteso la sua giurisdizione alla Cisgiordania, mentre le autorità di pianificazione continuano a elaborare piani di insediamento di lunga data relativi ad aree geograficamente sensibili a Gerusalemme Est e dintorni. Tali passi separerebbero Gerusalemme Est dall’entroterra della Cisgiordania e renderebbero ancora meno fattibile una soluzione a due Stati. Se la pressione internazionale ha rallentato questo processo, in autunno le autorità israeliane hanno portato avanti iniziative di insediamento nelle aree chiave di Har Homa E, Givat Hamatos e Silwan.

Instabilità in aumento

Fino ad ora il sistema di mantenimento dell’occupazione messo in atto dal processo di pace ha permesso agli israeliani (e alla comunità internazionale) di evitare una seria discussione sulla realtà dell’apartheid che interessa i TPO, ma non c’è modo né da parte di Israele che della comunità internazionale di ignorare l’effettiva sostenibilità della morsa sempre più stretta di Israele sul territorio palestinese. I pilastri fondamentali di questo sistema stanno iniziando a piegarsi sotto il peso dell’occupazione a tempo indeterminato e le conseguenze potrebbero avere un costo elevato, anche in termini di interessi europei. L’elezione di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti contribuirà ad alimentare la percezione che la situazione sia sostenibile, ma potrà fare ben poco per mitigare l’instabilità futura.

Oltre a pregiudicare la possibilità di un processo di pace significativo tra israeliani e palestinesi, la traiettoria attuale rappresenta chiaramente una minaccia diretta alla sopravvivenza di Israele come democrazia. Mentre il cammino verso la parità dei diritti in un contesto a due Stati si fa sempre più impervio, gli ebrei israeliani (che sono all’incirca pari ai palestinesi in termini di popolazione, con una crescita demografica che favorisce questi ultimi) si troveranno a scegliere tra il futuro di Israele come Stato democratico o come Stato a maggioranza ebraica.

La maggior parte degli ebrei israeliani dubita che ci sarebbe la volontà di rinunciare al controllo in un singolo Stato. Come sottolinea un attivista per la pace di lungo corso ed ex diplomatico israeliano: “Se due stati non sono più possibili, allora non ci può essere altra opzione per Israele che l’apartheid”.[2] A questa conclusione fa eco Michael Sfard, un importante avvocato israeliano per i diritti umani. In un recente studio, egli lancia un cupo monito riguardo al fatto che la strisciante progressione dell’annessione legale, senza considerare quella ufficiale, potrebbe dare adito alla convinzione che “il crimine dell’apartheid non è commesso solo in Cisgiordania, ma che l’interno regime israeliano sia un regime di apartheid. Che Israele sia uno Stato dell’apartheid.”

Gli europei che desiderano mantenere rapporti di stretta collaborazione con Israele dovrebbero cominciare a nutrire serie preoccupazioni riguardo a questa traiettoria. Molti funzionari, commentatori e analisti politici in Israele ora consigliano agli europei di guardare oltre la questione palestinese e concentrarsi sulle opportunità derivanti dal rafforzamento delle relazioni bilaterali e dalla normalizzazione regionale di Israele, ma resta il fatto, per nulla piacevole, che una situazione di apartheid sempre più diffusa possa rivelarsi, nel tempo, un ostacolo insormontabile alle relazioni UE-Israele, come è avvenuto con il Sudafrica.

Inoltre, l’UE è troppo coinvolta nella fitta trama dell’occupazione per guardare da un’altra parte, considerato che le relazioni bilaterali con Israele sono state compromesse dalla crescita degli insediamenti israeliani e dai significativi finanziamenti a favore dei palestinesi. Il persistente fallimento dell’UE nel far sentire la sua voce minerebbe anche l’ambizione di agire in modo più rilevante sulla scena geopolitica mondiale. Inoltre, rimarrà nell’opinione pubblica europea, da entrambe le parti, una forte corrente che spingerà i rispettivi governi ad agire.

Nel frattempo, di fronte al deterioramento della situazione, è probabile che il movimento palestinese adotti una serie di tattiche e strategie meno accomodanti, con alcuni attivisti e leader che spingono per una rinnovata mobilitazione popolare e chiedono parità di diritti e altri che caldeggiano invece un ritorno più nichilista alla violenza. Questo complesso panorama sarà ulteriormente complicato da una serie di fattori quali le divisioni politiche interne (anche in seno a Fatah), una transizione potenzialmente difficile della leadership dell’AP/Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) nell’era post-Mahmoud Abbas, la volatilità intrinseca del lento tracollo di Gaza, il calo degli aiuti internazionali e una bolla economica palestinese che è ormai prossima allo scoppio.

In questo contesto esiste un potenziale molto concreto di crescente instabilità e conflitto che metterà ancora una volta in discussione i principali interessi europei, a causa della capacità del conflitto israelo-palestinese di scatenare instabilità, radicalizzazione e violenza nelle immediate vicinanze dell’Europa. L’aumento del numero di palestinesi in fuga da Gaza verso l’Europa è un altro esempio di come il conflitto possa dilagare. Secondo un’inchiesta di Haaretz, un giornale israeliano, “solo nel 2018 quasi 2.500 gazzani hanno fatto domanda di asilo politico in Belgio, il che li rende il secondo gruppo di richiedenti asilo in Belgio dopo i siriani.”

La crisi della Palestina

I diplomatici europei sono abituati a ricevere avvertimenti di un’imminente crisi palestinese, un allarme che spesso si è rivelato infondato. Tuttavia, come nel racconto del ragazzo che gridava al lupo, questo non significa che il peggio non possa realmente accadere.

Il duopolio Fatah-Hamas sulla politica palestinese ha frustrato l’emergere di qualsiasi alternativa politica o strategica significativa all’attuale leadership palestinese. Di conseguenza, il movimento nazionale palestinese si trova al suo punto più basso almeno dai tempi dell’espulsione dell’OLP da Beirut nel 1982, essendo stato lasciata a macerare, incapace di rinnovarsi o di individuare una via alternativa per giungere alla liberazione nazionale dopo il fallimento tanto della violenza armata che della diplomazia internazionale.

Le ormai regolari minacce di smantellamento dell’AP da parte della leadership di Ramallah non sono state altro che un bluff fino ad ora, visto che esiste da parte dei suoi vertici un interesse a mantenerla in vita, ma l’esasperazione per la mancanza di un percorso diplomatico praticabile o di una futura svolta strategica potrebbe un giorno concretizzare tale possibilità. Potrebbe non esserci altra scelta, dato il grande numero di palestinesi che vedono l’AP come un ostacolo alla liberazione nazionale e giudicano i suoi leader corrotti, inefficaci e non rappresentativi.

Con l’aggravarsi della crisi della governance in Palestina, il malcontento popolare nei confronti dell’ordine politico stabilito e l’autoritarismo crescente hanno occasionalmente suscitato proteste, come accaduto a Ramallah nel giugno 2018 e a Gaza nel marzo 2019. Per ora la loro portata è stata inferiore alle manifestazioni di massa viste altrove in Medio Oriente, questo a causa delle specificità dell’occupazione.

In Cisgiordania molto è dovuto alle dinamiche generali create dal sistema di sicurezza interno e dalle reti di mecenatismo nazionale che hanno assicurato la tolleranza pubblica nei confronti di Fatah nonostante l’organizzazione invecchi e si mostri sempre più malata. La leadership di Fatah dipende in larga misura dai finanziamenti internazionali distribuiti attraverso l’AP. Da quando le divisioni interne palestinesi sono sfociate nella violenza nel 2007, anche Hamas si è trincerato a Gaza facendo leva sulle armi, oltre che con risorse finanziarie attinte in parte ai fondi di stabilizzazione internazionali. In cambio, Hamas e Fatah sono riusciti a garantire un po’ di calma per sé stessi e per Israele.

Tuttavia, l’assistenza internazionale viene messa sempre più alla prova. Rispetto al picco del 2013, i finanziamenti internazionali all’AP erano diminuiti di circa il 60% già nel 2017, secondo i calcoli dell’autore. Questo si aggiunge alle ulteriori difficoltà che molti palestinesi si trovano ad affrontare a causa delle restrizioni per contenere il COVID-19, alla riduzione dei servizi nei campi profughi a causa della crisi di bilancio dell’UNRWA e alla terribile situazione di Gaza, dove una crisi umanitaria più grave e il ritorno alla violenza con Israele vengono scongiurati solo grazie a iniezioni di denaro contante dal Qatar per un totale di 17 milioni di dollari al mese.

Oltre a questo, Israele trattiene circa $138m all’anno in entrate fiscali dovute all’AP (in violazione degli accordi di Oslo) a causa del sostegno da parte di quest’ultima alle famiglie dei “martiri” e dei prigionieri. Questo ha aumentato il deficit di bilancio preesistente, che si attestava intorno a $800m nel 2019 (4,6% del PIL) dopo i finanziamenti esterni. Suonano campanelli d’allarme anche riguardo all’economia palestinese, che mostra un aumento del debito pubblico e privato e che dovrebbe contrarsi del 20,3 per cento nel 2020.

Insieme a una diffusa disaffezione popolare nei confronti delle élite politiche e dell’occupazione, un potenziale crollo finanziario avrebbe gravi conseguenze per la sicurezza, dato ai consistenti depositi di armi facilmente accessibili sia in Cisgiordania che a Gaza. La descrizione forse più azzeccata per un simile scenario sarebbe una crisi del debito greco in stile 2009 con in più il peso dell’occupazione militare. La rabbia popolare che il crollo economico della Palestina potrebbe scatenare sarebbe diretta in gran parte verso l’AP e gli alti funzionari, accelerando probabilmente un cambiamento sia nella leadership nazionale che nella strategia nel suo insieme.

La stabilità palestinese dipende quindi in larga misura dagli aiuti esteri. Per questo motivo, l’Europa attribuisce grande importanza al mantenimento dei livelli di finanziamento dell’AP. Nonostante la posta in gioco sia alta e i problemi finanziari della Palestina non facciano che moltiplicarsi, l’Europa deve farsi carico di una quota crescente di questi finanziamenti, oltre ai notevoli impegni finanziari per gli aiuti umanitari, i progetti di sviluppo e le attività dell’UNRWA.

Un temporaneo sollievo per l’AP può arrivare dai fondi di emergenza del Qatar (che si aggiungono al sostegno finanziario del Qatar per Gaza), dalla decisione di accettare ancora una volta un pagamento solo parziale del gettito fiscale da Israele e il rinnovo degli impegni dei donatori statunitensi con l’Amministrazione Biden. Tuttavia, queste misure potrebbero essere insufficienti a mantenere in vita a lungo termine l’AP senza l’adozione di soluzioni politiche.

Se tutti questi sintomi sono di natura economica, le cause sono da individuarsi nella possibilità da parte di Israele di porre il veto a iniziative commerciali e di sviluppo, nel ridimensionamento degli orizzonti politici per il raggiungimento dell’indipendenza palestinese e la riconquista del controllo delle risorse naturali e nel generalizzato de-sviluppo di Gaza, causato in gran parte dalle sanzioni israeliane. Le nuove ondate di violenza nel Sahara occidentale e nel Nagorno-Karabakh dovrebbero fornire un ulteriore campanello di allarme sulle conseguenze insite nel lasciare che i conflitti si inaspriscano senza un percorso politico praticabile per risolvere i problemi di fondo.

I contorni di un nuovo paradigma

La disfunzionalità del cosiddetto processo di pace implica che gli europei devono ora adottare una nuova prospettiva, che riconosca e tenti di mitigare i rischi insiti nella situazione attuale. Se gli europei hanno veramente a cuore il partenariato con Israele, i diritti dei palestinesi e i rischi di instabilità, ora è il momento di cambiare rotta. L’Unione dovrebbe riconoscere e ridefinire i contorni di un paradigma di pace alternativo che non sia incentrato sul processo di Oslo.

Un nuovo approccio non significa necessariamente abbandonare il programma politico dell’UE volto a raggiungere una soluzione a due Stati in linea con le posizioni internazionali, anche se questa non è certo una prospettiva imminente. E sicuramente, finché la soluzione a due Stati rimarrà il punto focale anche per l’OLP, ci sarà poco spazio per riorientarsi verso il perseguimento di una soluzione a un solo Stato. Ma di fronte al consolidamento da parte di Israele di una realtà monostatale, ad atteggiamenti pubblici che vanno in direzioni opposte da entrambe le parti e a un cambiamento nelle priorità politiche degli Stati arabi, l’UE deve almeno riconoscere la necessità di adattare la sua strategia.

Gli europei devono assumere una visione assolutamente pragmatica della situazione e cominciare a spingere per l’uguaglianza dei palestinesi come richiesto dal diritto internazionale. Ciò significa dare priorità all’uguaglianza in termini di diritti civili e di rappresentanza politica. Questa posizione è assolutamente imprescindibile se si vuole nutrire la speranza di far rivivere un’eventuale soluzione a due stati, ma potrà anche contribuire in maniera determinante a migliorare le dinamiche sul terreno qualora diventasse evidente che è già troppo tardi per aspirare a uno Stato palestinese vitale e sovrano. Una situazione del genere richiederebbe che le due parti trovino il modo di convivere alla pari, preparandosi a una soluzione a un solo Stato che offra a tutti concreta stabilità e sicurezza.

A questo proposito, vale la pena ascoltare le voci dei palestinesi più giovani, come quella di Inès Abdel Razek, ex consigliere del Primo Ministro palestinese, che spiega come si potrebbe concretizzare un nuovo paradigma politico basato sul diritto internazionale prevedendo la parità di diritti e l’autodeterminazione sia per i palestinesi che per gli israeliani: “Indipendentemente dal fatto che alla fine si raggiunga l’obiettivo attraverso uno o due stati, un nuovo paradigma deve prima di tutto sfidare l’esistente realtà di un unico stato basato sull’occupazione dei coloni a tempo indeterminato e opporsi a qualsiasi discriminazione etnica.” A questa visione fanno eco alcuni ebrei israeliani, che avvertono che non ci può essere una democrazia israeliana senza deoccupazione e la fine dell’apartheid, anche se queste posizioni restano generalmente confinate alla sinistra progressista e al campo anti occupazione.

Naturalmente, il cambiamento verso l’accettazione dell’uguaglianza come chiave di volta per futuri accordi non avverrà da un giorno all’altro e dovrà fare i conti con una notevole resistenza a livello locale e con una varietà di nuove sfide. Questo è vero anche per gli attivisti palestinesi favorevoli alla soluzione a uno Stato, molti dei quali nutrono grandi riserve a rapportarsi con la politica sionista tradizionale a causa dell’opposizione alla discriminazione di cui è intriso il sistema politico israeliano. Come spiega un noto teorico e attivista: “Come posso dialogare con qualcuno che mi priva della mia terra e dei miei diritti fondamentali?”[3]

A sua volta, una possibile richiesta di diritti nazionali palestinesi e di una rappresentanza politica paritaria all’interno di uno Stato, nonché la decolonizzazione (compresa la necessaria restituzione delle terre o di riparazioni per i palestinesi sfrattati dalle loro case nell’attuale Israele) incontrano una significativa opposizione da parte di molti ebrei israeliani, tra cui la componente del campo della pace che rimane profondamente sionista e impegnata su un risultato a due stati. Conquistare anche solo una minoranza significativa del pubblico israeliano è forse la sfida più grande che la strategia per l’uguaglianza dovrà affrontare. Come sostiene Yuli Novak, un importante attivista israeliano, un tale cambiamento richiederebbe una “nuova identità politica ebraica [che] dovrà riconoscere gli errori del passato senza esserne soggiogata.”

La risposta europea a questa sfida non può prescindere dal rifiuto dell’eredità dell’amministrazione Trump. Ciò significa che gli europei dovranno evitare di snaturare il significato di “due Stati” e opporsi al gerrymandering delle popolazioni palestinesi per lasciare spazio al massimalismo israeliano. Anche mettendo da parte le considerazioni di natura morale e il diritto internazionale, qualsiasi approccio basato sulla disuguaglianza etnica e sul perdurare dell’occupazione non riuscirà a ottenere il sostegno dell’opinione pubblica palestinese, un elemento fondamentale per qualsiasi risoluzione significativa e sostenibile in linea con gli interessi e i valori europei.

Raccomandazioni

Dare priorità alla parità di diritti come chiave di volta per una soluzione politica

L’Europa deve riaffermare il suo ruolo storico di guida nell’ambito della politica internazionale per contribuire a risolvere il conflitto israelo-palestinese, puntando sulla parità di diritti per entrambi i popoli come richiesto dal diritto internazionale e rifiutando inequivocabilmente l’occupazione a tempo indeterminato e l’apartheid come risultato di default.

I vertici politici europei possono ancora invocare la soluzione a due Stati come il mezzo migliore per raggiungere un accordo di pace duraturo e l’uguaglianza per palestinesi ed ebrei israeliani, in particolare per quanto attiene alla salvaguardia delle rispettive ambizioni di autodeterminazione. Allo stesso tempo, gli europei devono anche chiarire che se Israele continua a bloccare una soluzione a due Stati, allora l’unica alternativa accettabile per garantire la parità di diritti sarà un unico Stato democratico. Seppure questo non sia necessariamente un risultato gradito all’UE nel breve termine, sarebbe comunque opportuno comunicare chiaramente che potrebbe essere l’unica alternativa qualora Israele volgesse le spalle alla soluzione a due Stati.

In definitiva, una strategia europea incentrata sull’uguaglianza e la deoccupazione, piuttosto che una fissazione dogmatica sulle negoziazioni e sul quadro di Oslo, sarebbe compatibile sia con il paradigma a un solo Stato che con quello a due Stati e permetterebbe all’UE di continuare a lavorare per concretizzare la sua visione a due Stati, cercando nel contempo di creare per i palestinesi una via d’uscita dall’attuale realtà dell’apartheid, gettando le basi per un futuro perno europeo verso un unico Stato. Così facendo, l’Europa può contribuire a inquadrare le conseguenze dell’annessione strisciante per gli israeliani e, auspicabilmente, a espandere la base politica israeliana favorevole alla deoccupazione superando gli attuali stretti confini della sinistra progressista. Questo cambiamento strategico non rappresenterebbe una rottura politica, ma sarebbe, di fatto, la logica evoluzione delle dichiarazioni dell’Europa stessa nel corso di molti decenni. Tra queste, le deliberazioni più recenti che, alla luce della minaccia di annessione de jure, si sono concentrate su temi precedentemente tabù come la realtà quotidiana dell’apartheid e un’alternativa ai due stati. Gli eventi del 2020 hanno già innescato un primo passo verso l’inquadramento della parità di diritti come requisito fondamentale per una soluzione futura indipendentemente dal risultato politico finale. Ad esempio, alle Nazioni Unite, Belgio, Francia, Germania, Estonia e Polonia hanno rilasciato nel febbraio 2020 una dichiarazione congiunta a sostegno di “un processo politico in linea con il diritto internazionale, che garantisca la parità di diritti e che sia accettabile per entrambe le parti.”

Dato il persistere della reticenza di vari Stati membri in seno al Consiglio Europeo, spetterà ai governi nazionali, individualmente o nell’ambito di raggruppamenti coesi, sostenere questo riorientamento. A tal fine, gli alti funzionari del SEAE hanno un ruolo importante da svolgere nella conduzione della conversazione, tra questi l’Alto Rappresentante Josep Borrell e la Rappresentante speciale dell’UE per il processo di pace in Medio Oriente Susanna Terstal. Durante un’audizione della Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo, nel luglio 2020, Terstal ha illustrato le opzioni: “C’è solo un’alternativa [ai due stati], cioè uno stato … dove due popoli vivono fianco a fianco, con pari diritti in pace e sicurezza.”

Si tratta di elementi importanti per le discussioni interne che si svolgeranno a più livelli, a partire dalle capitali europee per poi alimentare il dialogo tra gli Stati membri, senza dimenticare i capi missione dell’UE a Gerusalemme e i “Piccoli Gruppi”, una dimensione di recente concezione che riunisce gli Stati membri sotto l’egida del SEAE al fine di ridurre le divergenze politiche in materia.

Delineare nuove relazioni con Israele

Considerate le numerose sfide in materia di sicurezza che il Medio Oriente si trova attualmente ad affrontare, sia l’UE che Israele hanno interesse a mantenere aperto un dialogo costante e cordiale. Tuttavia, se non si interverrà, l’attuale tendenza verso un’annessione strisciante porterà le relazioni UE-Israele su una china scivolosa. I funzionari europei devono essere franchi con i loro colleghi israeliani, ma anche con l’opinione pubblica israeliana in generale, riguardo alle inevitabili problematiche che ciò comporterà sia riguardo a futuri sviluppi per gli interessi bilaterali che ad altre questioni regionali. Per quanto spiacevole per entrambe le parti, la questione palestinese continuerà a incombere.

Gli europei godono di una certa influenza su Israele e devono trovare e attuare la giusta combinazione di incentivi e disincentivi prima che sia troppo tardi. L’esperienza dimostra che l’Europa può ottenere risposte positive da Israele quando la posta in gioco è l’accesso ai partenariati europei, ad esempio in relazione al commercio, alla ricerca e allo sviluppo, ai finanziamenti per lo sviluppo e ad altri settori. Un’ennesima dimostrazione di tale capacità deterrente è stata la risposta dell’Europa all’annessione formale, che ha permeato il dibattito politico israeliano. L’Europa dovrebbe a questo punto spostare l’attenzione sul porre fine all’annessione di fatto.

Per fare ciò, i governi europei devono dimostrare più chiaramente che il mantenimento e l’espansione delle relazioni dell’UE con Israele sono incompatibili con la negazione dei diritti dei palestinesi. In tal senso è importante che il SEAE e la Commissione Europea riprendano a lavorare per finalizzare il documento interno dell’UE sulle opzioni da considerare, compreso un elenco di possibili misure restrittive contro Israele, che rappresenta un altro importante strumento di deterrenza da parte dell’Europa. L’UE potrà inoltre attingere all’esperienza della reazione all’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014 nonché al regime globale di sanzioni in materia di diritti umani che prende di mira i responsabili di gravi violazioni.

Nulla di tutto ciò dovrebbe impedire un’azione immediata a livello UE e nazionale per approfondire ed espandere la politica di differenziazione dell’UE. Si tratta di un’applicazione del potere normativo europeo ancora in gran parte non sfruttata e si è più volte dimostrato uno strumento utile per stimolare un ricalcolo dei costi-benefici da parte di Israele e per restare saldi di fronte all’annessione. Ad esempio, in diverse occasioni questo strumento ha costretto i governi di Netanyahu ad allinearsi alle scelte di policy europee per il riconoscimento della Linea Verde del 1967 e l’esclusione delle attività e delle entità rappresentative degli insediamenti israeliani dal campo di applicazione degli accordi bilaterali.

Ma la strategia di differenziazione dell’UE dovrebbe diventare più ambiziosa, prevendendo misure volte a escludere i prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani e limitare i rapporti commerciali privati, ad esempio sulla falsariga delle misure, fondate sul diritto internazionale, adottate riguardo alle rivendicazioni di sovranità del Sudafrica sulla Namibia tra il 1969 e il 1990.

Una maggiore deterrenza europea richiede anche che gli Stati membri mettano fine all’eccezionalità di Israele e degli insediamenti rispetto alla corretta applicazione delle norme europee e dei meccanismi di responsabilità internazionale, ad esempio sostenendo le indagini preliminari della CPI e attivando il database dell’ONU sulle imprese con legami negli insediamenti israeliani.

I governi europei preferiscono optare per incentivi positivi per portare Israele a cambiare atteggiamento, lasciando da parte il bastone a favore di succose carote che, tuttavia, non hanno sortito grande effetto (tra queste, in particolare, l’Accordo di Associazione con l’UE, che comporta vantaggi come dazi commerciali preferenziali e l’accesso a Horizon 2020 e ad altri programmi comunitari).

Nonostante gli sforzi compiuti fino ad ora dall’UE, l’adesione all’Unione sembra essere l’unica prospettiva veramente allettante. Un esempio eloquente è stata l’offerta dell’UE, nel dicembre 2013, di un Partenariato Privilegiato Speciale con Israele in cambio della fine dell’occupazione, che è caduta nel vuoto. Gli sforzi per individuare nuove offerte, dunque, continuano. In un ‘non-paper’ riservato condiviso con i membri dell’UE nell’ottobre 2020, Ungheria e Croazia hanno ancora una volta caldeggiato una strategia fortemente incentivata per facilitare una soluzione negoziata a due Stati, suggerendo che la “Commissione faccia un bilancio dell’esistente [sic] ed esplori nuove possibilità di approfondimento della cooperazione [con Israele] in ambiti nuovi o esistenti”.

Se l’UE intende mettere sul tavolo nuovi e interessanti incentivi, dovrà fare tesoro dell’esperienza maturata dalla firma dell’accordo di associazione UE-Israele del 1995, ovvero vincolarli a mosse israeliane concrete verso la deoccupazione e la piena esclusione delle entità e delle attività degli insediamenti. Al di là di questo, gli Stati membri farebbero bene a sottolineare che il mantenimento delle relazioni che Israele intrattiene attualmente con l’Europa diventerà sempre più difficile se il Paese continuerà a perseguire una realtà monostatale con diritti ineguali. A questo ha accennato Borrell spiegando che le recenti “demolizioni e gli insediamenti [in espansione] di Israele sono un forte impedimento” a una nuova riunione del Consiglio di Associazione.

Spingere i palestinesi verso le riforme

Mentre il movimento nazionale palestinese discute di opzioni strategiche alternative, i funzionari europei dovrebbero impegnarsi con tutti gli attori politici – dalla leadership di Fatah/AP ad Hamas – per sostenere gli sforzi di riunificazione interna e le riforme politiche. Inoltre l’UE dovrebbe ascoltare i giovani attivisti e teorici, ovvero i millennial palestinesi, che rappresentano un’alternativa di leadership sempre più influente e offrono una direzione strategica positiva, cosa che già avviene con i diplomatici europei a livello locale e meriterebbe uno sforzo ancora superiore. Ciò potrebbe anche tradursi in un maggiore sostegno alla società civile palestinese, concentrandosi su gruppi giovanili non violenti e organizzazione della leadership. Questo approccio è importante per garantire che il percorso si sviluppi in consultazione con i palestinesi, sia a livello di leadership politica che di società civile ed è necessario per evitare di depoliticizzare le iniziative palestinesi, una delle conseguenze più dirette del modello di finanziamento di Oslo. In questo contesto, occorre resistere alla crescente tendenza volta a limitare e delegittimare l’attivismo palestinese non violento, che il governo israeliano e i suoi sostenitori tacciano di antisemitismo e terrorismo. Al centro di tutto c’è il movimento ‘Boicottaggio, disinvestimento e sanzioni’ (BDS), che rappresenta un’importante generatore di sostegno pubblico a favore dei diritti dei palestinesi.

Un elemento particolarmente spinoso ma fondamentale nel ricalibrare la posizione europea sarà poi la riforma degli aiuti dei donatori. Man mano che le prospettive di raggiungere una soluzione a due Stati e la sovranità palestinese si dissolvono, i responsabili politici devono ripensare lo scopo dei finanziamenti europei per garantire che l’Europa investa nella pace e non nell’occupazione. Gli interlocutori europei dovrebbero mettere in chiaro che il finanziamento dell’AP da parte dell’UE deve necessariamente essere basato su una trasformazione politica positiva. Invece di spingere ancora una volta Abbas verso un processo di pace ormai infranto, l’UE dovrebbe dare priorità alle misure di riforma della governance palestinese tra cui, ad esempio, le riforme nei settori della sicurezza e della giustizia e più efficaci meccanismi di rappresentanza popolare che possano contribuire a aprire maggiore spazio all’emergere di una leadership politica diversa.

Naturalmente, l’UE deve fare la sua parte per sostenere tali cambiamenti invece che inibirli, come troppo spesso è avvenuto fino ad ora. L’accordo raggiunto da Fatah e Hamas a Istanbul nel settembre 2020 per procedere verso le elezioni del Consiglio Legislativo Palestinese, della presidenza dell’AP e del Consiglio Nazionale Palestinese dell’OLP è stato un segnale positivo, anche se è improbabile che la governance possa risolvere i problemi di fondo. Al momento però lo slancio è scemato. L’UE può però contribuire a rilanciare questo processo, non solo offrendo assistenza tecnica attraverso una missione di osservazione elettorale, ma anche creando un’atmosfera politica favorevole e inclusiva. Questo richiederà di revocare la politica di non-contatto con Hamas (pur condizionando il livello di impegno sugli impegni effettivi) e impegnandosi con buona volontà a rapportarsi a qualsiasi futuro governo che emerga da elezioni libere e inclusive.

Allo stesso tempo, l’Europa non può posticipare perennemente la sua decisione sul futuro dei finanziamenti nell’attesa della trasformazione palestinese. Se tale trasformazione tardasse, l’UE dovrebbe iniziare a ridurre gradualmente i finanziamenti dalle linee di bilancio che servono maggiormente alle esigenze dell’occupazione israeliana, come il settore della sicurezza dell’AP, dando priorità alla conservazione della presenza politica, culturale ed economica palestinese sul territorio (anche nelle aree più esposte alle attività di insediamento, come ad esempio Gerusalemme Est e l’area C) della Cisgiordania.

Diventare un partner alla pari con gli Stati Uniti

L’elezione di Biden ha alimentato la convinzione europea che le decisioni dell’amministrazione Trump possano essere ribaltate, dando inizio alla ripresa di un processo diplomatico più tradizionale. Questa convinzione potrebbe essere fondata, anche se è probabile che Biden mantenga alcune delle posizioni di Trump, come la presenza dell’ambasciata americana a Gerusalemme. Tuttavia, senza un ripensamento strategico più profondo, nulla di tutto ciò potrà alterare in modo sostanziale la traiettoria negativa sul terreno.

Gli europei dovrebbero sostenere una spinta per la pace da parte di Biden, se e quando questo accadrà, ma dovrebbero farlo con l’obiettivo di favorire la trasformazione a lungo termine del conflitto, contribuendo a gettare le basi per una pace duratura basata sull’uguaglianza giuridica, l’emancipazione politica e la fine del governo militare, piuttosto che lavorare nella speranza di una svolta politica imminente.

Nel fare ciò, l’Unione europea non deve porsi come cheerleader entusiasta verso gli americani, cosa che è accaduta troppo spesso in passato, ma piuttosto come un partner paritetico impegnato per la pace che apporta un contributo al tavolo delle trattative e avanza richieste anche nei confronti degli Stati Uniti. A livello politico, ciò significa sostenere un quadro diplomatico dettato dal diritto internazionale e dalla parità di diritti. Sul campo, significa adottare disincentivi concreti contro le attività di insediamento israeliane e lavorare per sostenere il rinnovamento interno palestinese.

Pur non essendo vincolata alle posizioni degli Stati Uniti, l’UE deve comunque lavorare per portare la Casa Bianca di Biden sulla via della parità di diritti, basandosi su quanto affermato dall’ex segretario di stato John Kerry nel dicembre 2016 che si domandava come Israele possa conciliare l’occupazione permanente con i suoi ideali democratici. Lungo il percorso, l’UE dovrebbe spingere gli Stati Uniti a rivedere la decisione sulle sanzioni alla CPI, a consentire a un più significativo intervento internazionale contro le politiche di insediamento israeliane e a sostenere elezioni palestinesi libere e inclusive.

Impegnarsi con il mondo arabo, con aspettative realistiche

L’UE ha accolto con favore il recente processo di normalizzazione tra Israele e gli EAU, il Bahrein e il Sudan. L’Unione ha il merito di aver cercato di collegare questo processo a nuovi progressi verso un accordo di pace israelo-palestinese. La realtà è però che sono stati la geopolitica e gli interessi bilaterali a stimolare queste relazioni, non la preoccupazione per l’autodeterminazione palestinese. Semmai, tali accordi hanno rinvigorito le posizioni più oltranziste israeliane, minato le aspirazioni palestinesi e ostacolato l’Iniziativa di pace araba del 2002, che ha vincolato la normalizzazione arabo-israeliana ad un accordo di pace israelo-palestinese. Gli europei devono quindi essere realistici su ciò che questi sviluppi possono realizzare in campo palestinese.

La normalizzazione israelo-araba non porterà a una trasformazione positiva del conflitto israelo-palestinese, ma dovrebbe comunque permettere di intensificare il dialogo arabo-europeo sulla questione. Gli europei dovrebbero concentrarsi in particolare sul mantenere gli Stati del Golfo in linea con le loro posizioni, anche per quanto riguarda gli insediamenti israeliani e la politica di differenziazione dell’UE, che è ora una questione rilevante per gli Stati che sono in procinto di approfondire i propri rapporti con Israele, come gli EAU e il Bahrein.

L’UE deve inoltre continuare a impegnarsi con i suoi interlocutori arabi tradizionali, ovvero la Giordania, custode dei luoghi sacri di Gerusalemme e il Paese arabo più vulnerabile all’instabilità in Cisgiordania, e l’Egitto, che è stato profondamente coinvolto nella mediazione dei cessate il fuoco tra Israele e le fazioni palestinesi a Gaza, nonché negli sforzi di riconciliazione intrapalestinese. L’UE dovrebbe anche continuare a coordinarsi con il Qatar, che è probabilmente il più grande finanziatore arabo dei palestinesi.

La vita inizia dopo Oslo

I diplomatici europei hanno una naturale predisposizione ai negoziati sulla questione Israele-Palestina. Si tratta di un istinto positivo, basato su una valutazione realistica del fatto che è l’unico modo per raggiungere una piena risoluzione del conflitto. Che si tratti di uno o due Stati, la pace può venire solo da un processo politico inclusivo ma, a più di 50 anni dall’inizio dell’occupazione da parte di Israele, l’Europa deve essere più onesta nella valutazione della situazione. Senza un cambiamento di rotta delle ambizioni israeliane e una riforma del sistema politico palestinese, nessun negoziato potrà porre fine al conflitto o far rientrare la marea dell’instabilità.

Creare vero slancio per un accordo di pace duraturo ed equo richiederà tempo e coraggio politico, a cominciare dai governi europei. In definitiva, le politiche forti se lasciate sulla carta non avranno un impatto significativo, occorre una chiara volontà di attuazione non solo in termini di finanziamenti ma diventando veri e propri attori politici, un ruolo da cui troppo spesso l’UE si è tenuta lontana. Gli europei dovranno perseguire questo obiettivo contro i forti venti contrari internazionali, sullo sfondo di un paesaggio regionale in trasformazione e in un momento in cui l’ordine basato sulle regole è sottoposto a crescente pressione. Non sarà facile, ma se l’Europa si dimostrerà incapace di mettere in atto le azioni necessarie, ci saranno ancora meno ragioni di credere che israeliani e palestinesi possano sfuggire a un altro mezzo secolo di conflitto.

Nota sull’autore

Hugh Lovatt è policy fellow del programma per il Medio Oriente e il Nord Africa dello European Council on Foreign Relations. Da quando è entrato a far parte dell’ECFR, Lovatt si è concentrato in particolare sulla politica dell’UE relativa al processo di pace in Medio Oriente, sulla politica interna palestinese e sulla politica regionale israeliana. Nel 2016 Lovatt ha guidato un’iniziativa track-II per redigere un insieme aggiornato di parametri riferiti all’obiettivo da raggiungere e si è impegnato a promuovere il concetto di “differenziazione” dell’UE sancito dalla risoluzione 2334 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

Ringraziamenti

L’autore desidera ringraziare i numerosi diplomatici, analisti, accademici e attivisti che negli ultimi anni gli hanno dedicato il loro tempo e condiviso i loro spunti con grande generosità. Un ringraziamento particolare va al direttore del programma dell’ECFR per il Medio Oriente e il Nord Africa, Julien Barnes-Dacey, per il suo sostegno e la sua guida. Come sempre, le posizioni espresse in questo documento e gli eventuali errori o omissioni sono puramente responsabilità dell’autore.

[1] Discussione con l’autore, Cisgiordania, luglio 2019.

[2] Discussione con l’autore, Tel Aviv, febbraio 2020.

[3] Discussione con l’autore, Ramallah, febbraio 2020.

ECFR non assume posizioni collettive. Le pubblicazioni di ECFR rappresentano il punto di vista degli autori.