La vision européenne de l’Indopacifique

Résumé

- Le lancement de la stratégie de l’UE pour l’Indopacifique devrait marquer le début d’une nouvelle approche de la région.

- Mais les recherches de l’ECFR montrent que, malgré l’importance économique et politique croissante de l’Indopacifique, de nombreux États membres ne s’intéressent toujours pas aux événements qui s’y déroulent.

- Il faudra plus qu’un soutien fort de la France, de l’Allemagne et des Pays-Bas pour s’assurer que la nouvelle stratégie de l’UE pour l’Indopacifique soit efficace à long terme.

- Ces trois pays ont l’occasion de convaincre les autres États membres que la région est vitale pour la souveraineté et la prospérité de l’Europe.

- Ils peuvent y parvenir en créant des projets d’ampleur qui démontrent leur présence et leur volonté dans l’Indopacifique, et en établissant des coalitions pour un plus grand engagement européen dans des domaines tels que la technologie et la sécurité maritime.

Introduction

Le centre de gravité économique et géopolitique de la planète se déplace depuis des années vers l’Indopacifique. La Chine jouant un rôle de plus en plus dominant partout, du commerce à la puissance militaire en passant par les développements technologiques, le déclin relatif de la suprématie américaine est très perceptible dans la région. Cela pose un nouveau défi à l’Europe, dont l’avenir économique et la pertinence géopolitique sont inextricablement liés aux développements en Asie.

Cela fait des dizaines d’années qu’en Europe les décideurs politiques travaillaient d’arrache-pied sur des développements stratégiques pour l’Indopacifique qui ne portaient pas sur le commerce. Depuis le début des années 2000, l’Union européenne s’est beaucoup penchée sur ces questions en interne ou dans son voisinage immédiat.

Le concept « d’Indopacifique » a d’abord émergé dans la région – en particulier au Japon et en Australie – et a reformulé le récit précédemment dominant « Asie-Pacifique », principalement pour pouvoir articuler les exigences de ces pays en matière de prospérité vis-à-vis de la Chine et de leur dépendance à l’égard de la garantie de sécurité américaine. Le gouvernement Trump s’est approprié le concept et lui a donné une connotation nettement anti-Chine. Jusqu’à l’année dernière, l’UE n’avait pas largement conceptualité l’idée de l’Indopacifique, et encore moins défini ses priorités politiques pour la région. L’Union craignait que procéder ainsi signifierait un alignement avec les Etats-Unie et aliènerait la Chine. Par conséquent, la notion selon laquelle il existait une région Indopacifique avec laquelle discuter ne s’était guère imposée en Europe. Mais plusieurs États membres de l’UE incitent maintenant Bruxelles à considérer l’Indopacifique comme un concept stratégique.

Ces dernières années, la France, l’Allemagne et les Pays-Bas ont élaboré, de différentes façons, des stratégies nationales pour l’Indopacifique. Ils ont été les moteurs des efforts de l’UE pour s’accorder sur une approche plus claire de la région. Cela a conduit à la publication des conclusions du Conseil européen sur la « Stratégie de l’UE pour la coopération dans l’Indopacifique » en avril 2021, qui a ouvert la voie pour que l’Union adopte une stratégie officielle qui peut maintenant entamer une nouvelle approche. Pour passer de l’état de projet à sa mise en œuvre, les Européens devront répondre à plusieurs questions difficiles qui sont en contradiction avec la langue consensuelle des documents européens.

L’UE peut-elle réellement « être stratège » au sujet de ses intérêts et des priorités de ses États membres dans l’Indopacifique ? Mis à part les pays qui affichent clairement une préférence pour une approche plus active, certains États membres sont-ils fortement opposés à un plus grand engagement de l’Europe dans la région ? L’indifférence l’emportera-t-elle ou l’UE a-t-elle connu un réveil stratégique qui recentrera sa politique sur l’énorme potentiel de la région en faveur des intérêts européens ? (Question qui s’applique aux domaines qui vont du commerce à la défense de l’ordre fondé sur des règles, en passant par le Pacte vert européen, le financement des infrastructures et l’assistance au développement.) Et quel rôle joue le facteur Chine ?

Il faudra probablement bien plus qu’une forte offensive de la part de la France, de l’Allemagne et des Pays-Bas pour s’assurer que l’UE mette en place une stratégie à long-terme dans l’Indopacifique. Et donc, quelle est la position des États membres sur cette question ?

Le présent rapport s’inspire d’un sondage que l’ECFR a mené pour comprendre comment les principales parties prenantes politiques de chaque État membre voyaient la perspective d’une nouvelle forme de collaboration européenne avec l’Indopacifique et de cadre conceptuel de cette région. Les résultats de ce sondage réalisé auprès d’experts montrent que, en dépit de l’importance économique et politique croissante de la région, c’est l’indifférence qui l’emporte dans de nombreux États membres de l’UE. Cela laisse entendre que ceux qui mènent les débats devraient faire davantage d’efforts pour présenter une histoire convaincante sur les raisons pour lesquelles l’Europe devrait être active dans l’Indopacifique et comment elle pourrait collaborer plus efficacement avec ses partenaires dans la région – en utilisant ses propres forces dans un monde de rivalité croissante entre grandes puissances.

Les résultats du sondage mettent en exergue l’intensité – ou l’absence d’intensité – du débat autour de l’Indopacifique dans chaque État membre. Ces différences pourraient finalement limiter l’impact de toute réorientation stratégique. Il y a un risque que l’approche européenne de l’Indopacifique ne soit rien de plus que la somme des politiques disparates qui sont seulement faiblement liées entre elles et qui ne parviennent pas à créer de nouveaux partenariats entre l’Europe et les pays et organisations de l’Indopacifique. Pour empêcher cela, les principaux acteurs devront transformer la stratégie en réalité.

Les données indiquent qu’ils peuvent le faire : étant donné que l’indifférence plus qu’une véritable opposition parmi les États membres est le problème, il devrait être possible d’établir des positions plus déterminantes et visibles sur les enjeux de l’Indopacifique. Si certains groupes d’États membres créent des projets d’ampleur qui marquent leur présence et leur sérieux dans la région, ils peuvent susciter une dynamique de collaboration européenne encore plus grande – et de ce fait renforcer la souveraineté et la prospérité européennes. Dans ce contexte, la stratégie pour l’Indopacifique peut être importante pour aider l’Europe à repenser son rôle dans le monde.

Une stratégie émergente

Au mois d’avril, le Conseil de l’UE a publié ses conclusions sur la « Stratégie de l’UE pour la coopération dans l’Indopacifique » et les 27 ministres des Affaires étrangères de l’UE ont formellement invité Josep Borrell à présenter une nouvelle stratégie digne de ce nom pour la région d’ici septembre 2021. Au regard des standards de l’UE, c’était une performance – 20 mois auparavant, l’expression « région Indopacifique » ne figurait même pas dans les documents officiels ni dans l’UE ni dans ses États membres. La France seule, faisait exception, car elle avait élaboré sa propre stratégie en 2018 (avant de la revoir en 2021) et elle avait cessé depuis de prôner l’adoption d’un équivalent au niveau européen. Concernant ses territoires d’outre-mer dans la région, la France est le seul pays européen qui se considère comme une « puissance résidente » dans l’Indopacifique. Sans ce rôle, d’autres États membres semblaient réticents à adopter formellement le concept. Cela est dû à ses connotations géopolitiques. La publication en Allemagne de ses « Policy guidelines for the Indopacific region » en septembre 2020, suivie de peu par les propres orientations politiques des Pays-Bas, a marqué le début d’une démonstration de la part des pays en dehors de la France selon laquelle il n’est pas indispensable d’être une puissance résidente pour avoir, et formuler clairement, des intérêts dans l’Indopacifique.

Par conséquent, le débat sur la région commence maintenant à gagner du terrain. Il a donné lieu récemment à la publication des conclusions du Conseil – qui, à leur tour, se traduiront par une véritable stratégie de l’UE. La publication de ces conclusions devait être approuvée par l’ensemble des 27 ministres des Affaires étrangères de l’UE, c’est-à-dire que chaque État membre a été obligé d’aborder la question de l’Indopacifique à ce niveau.

La vitesse de cette réorientation est toutefois symptomatique d’un changement des perceptions des rapports de force internationaux et de leur impact potentiel sur l’Europe. Les Européens ont été obligés de repenser, à cause de leurs craintes, aux conséquences de la montée en puissance de la Chine – et à cause de leur incertitude au sujet de l’engagement des Etats-Unis dans la sécurité européenne et sa propension à protéger les intérêts européens des conséquences potentiellement négatives de la rivalité sino-américaine. Ces facteurs réunis révèlent la centralité du thème de la Chine – aboutissant aux questions de plus en plus difficiles de la posture que l’UE devrait adopter vis-à-vis de Pékin. Et, tandis que les relations transatlantiques se sont singulièrement refroidies sous le gouvernement Trump, les activités géopolitiques de Pékin – de sa « diplomatie du masque » pendant la pandémie de la Covid-19 à ses actions à Hong Kong et à Xinjiang – ont chassé l’optimisme relatif des Européens au sujet de la future orientation des relations UE-Chine. La pression exercée sur l’Europe s’est considérablement accrue pour s’adapter aux relations de plus en plus polarisées et tendues entre la Chine et les Etats-Unis.

Jusqu’à présent, les efforts des Européens n’ont pas réussi à formuler de réponse à ces développements. La stratégie américaine pour l’Indopacifique nomme explicitement la Chine comme « rivale stratégique ». En revanche, les stratégies nationales de la France, de l’Allemagne et des Pays-Bas cherchent à éviter le difficile positionnement de la question chinoise en insistant sur « l’inclusivité » – en suggérant que Pékin devrait être davantage un partenaire plutôt qu’un rival. La véritable division au sein de l’Europe, cependant, ne semble pas être de savoir si la Chine fait partie du concept de l’Indopacifique. Au contraire, elle comporte deux approches opposées de l’inclusivité. La première approche ne reflète rien d’autre qu’un désir d’éviter le problème chinois en insistant sur le besoin de coopérer avec tous et en éludant les aspects potentiellement problématiques de la relation. La seconde approche reconnaît les conflits d’intérêt et les différences de valeur avec Pékin mais prône néanmoins une coopération continue avec la Chine, de manière à inciter Pékin à adhérer aux normes et formes de comportement acceptées à l’échelle internationale.

La division qui caractérise l’approche ambivalente de l’Europe à l’égard de Pékin vient des différences fondamentales qui existent dans les comportements des États membres face au défi chinois. Cela est particulièrement évident lorsqu’on compare la stratégie française aux orientations politiques de l’Allemagne. Les Français ont insisté dès le départ sur la nécessité d’éviter l’émergence d’une nouvelle hégémonie et de rétablir des « règles de jeu équitables » dans les relations de l’Europe avec la Chine. Pour autant, le texte allemand fait seulement soigneusement allusion à la notion de contrer la Chine et consacre nettement plus d’attention aux opportunités économiques offertes par la « région » Indopacifique plutôt qu’aux questions sécuritaires sous-jacentes.

Le sondage

Le réseau paneuropéen de l’ECFR de chercheurs nationaux a mené des entretiens qualitatifs avec des parties prenantes dans leurs États membres respectifs de l’UE. Ces parties prenantes étaient des décideurs politiques, des députés, des ministères compétents et des experts réputés du monde universitaire et du secteur caritatif. Un questionnaire a été élaboré pour faciliter les entretiens et produire des résultats comparables. Les réponses sélectionnées ont été prédéfinies dans un sondage mais ont été choisies sur la base de l’évaluation globale des chercheurs des opinions de leurs États membres. Les réponses des participants portent uniquement sur la stratégie émergente de l’UE et peuvent varier selon les préférences nationales.

Les Français prônent une stratégie européenne depuis 2018 mais ce n’est qu’après la publication des orientations politiques allemandes que la dynamique a été suffisante pour inciter d’autres États membres à appuyer le concept de l’Indopacifique. Le fait que ces deux pays, ainsi que les Pays-Bas, aient prôné conjointement une stratégie pan-européenne a facilité le processus. Toutefois, cela n’a en rien éliminé les divisions entres les États européens dans leur volonté d’insister sur leurs différences avec la Chine, tout comme la stratégie Indopacifique de l’UE qui en résulte n’y parviendra pas. Même si on ne sait pas encore clairement dans quelle mesure cette stratégie sera significative, cela dépendra de deux choses : son contenu et, finalement, sa mise en œuvre. L’Europe devra fixer des objectifs mesurables et travailler pour les atteindre en s’engageant financièrement et de manière durable dans la sécurité de la région.

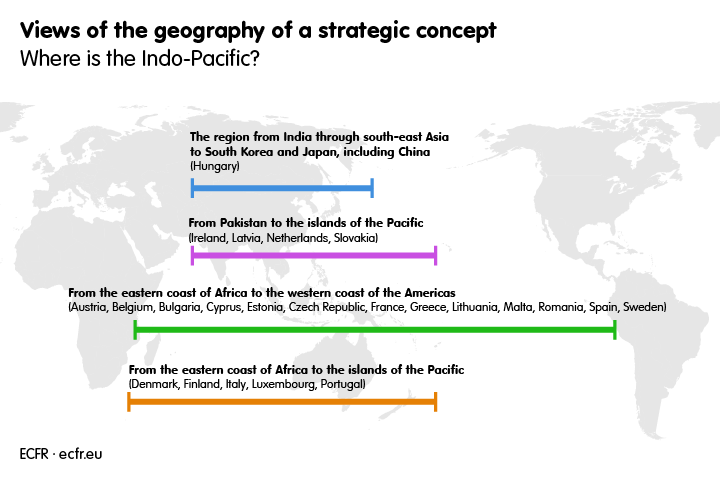

Il est remarquable que l’UE soit allée aussi loin. Les États membres ne sont toujours pas d’accord sur une définition géographique de l’Indopacifique ou sur ce que le concept signifie. L’Indopacifique n’est pas un espace prédéterminé où l’on peut appliquer les stratégies nationales des États – encore moins une stratégie européenne. Au contraire, les intérêts spécifiques des États façonnent leur compréhension de ce qu’est l’Indopacifique et de sa localisation. Ceci n’est en aucun cas un débat académique. Les définitions divergentes montrent des intérêts divergents – et, potentiellement, différents degrés d’implication dans la création d’une stratégie de l’UE pour l’Indopacifique. Qui plus est, ces différences entre les pays dans la conceptualisation de l’Indopacifique en tant que zone géographique pourraient limiter leur participation politique.

Les pays européens doivent relever beaucoup des mêmes défis que leurs partenaires dans l’Indopacifique. Et la géographie est relativement sans importance sur certaines de ces questions, comme les risques potentiels des technologies émergentes, garantir la résilience de la chaîne d’approvisionnement, contrer la désinformation et gérer la capacité croissante de la Chine à s’imposer. En conséquence, la nouvelle vision européenne de l’Indopacifique vient d’une reconnaissance politique de la nécessité d’assumer une plus grande responsabilité mondiale. Mais elle reflète également le souhait d’avoir un impact sur les affaires d’une région qui est lointaine mais dont le destin est entremêlé avec celui de l’Europe.

La portée stratégique d’une stratégie de l’UE pour l’Indopacifique

Les divisions de l’Europe quant aux modalités de l’approche de l’Indopacifique émergent clairement du sondage mené par les experts de l’ECFR. Dix des États membres de l’UE considèrent l’adoption d’une stratégie pour l’Indopacifique à la fois comme un moyen de traiter avec la Chine et comme un moyen pour l’Europe de tirer parti de nouvelles opportunités économiques et autres. Mais, pour 13 États, le concept de l’Indopacifique est simplement une aubaine pour poursuivre des intérêts économiques et le problème chinois n’occupe pas une place prépondérante. Seules les élites politiques lettones semblent considérer qu’une amélioration de la politique Indopacifique est véritablement un outil contre la Chine. Cet écart reflète la divergence d’opinions des États membres quant à savoir s’il faut prendre en considération l’Indopacifique en termes stratégiques ou en termes économiques. Comme nombre d’entre eux manquent de capacités militaires majeures, ils peuvent supposer que le changement géopolitique plus large qui est en cours est un changement qui ne peut être géré que par les plus grands États membres de l’UE ou par les Etats-Unis. Certains n’ont peut-être même pas de liens économiques solides avec la région mais peuvent supposer que ce serait le meilleur moyen de collaborer avec l’Indopacifique. Cette absence de consensus illustre bien l’ambivalence de l’Europe qui ne sait comment, voire s’il faut, élaborer une approche globale et stratégique de la région.

En ce qui concerne la façon dont la question se rapporte au partenariat transatlantique, 11 États membres considèrent l’adoption d’une stratégie de l’UE pour l’Indopacifique comme une affirmation de « l’autonomie stratégique européenne » – l’Europe faisant cavalier seul, sans avoir besoin du soutien américain. Huit estiment que c’est une façon de gérer l’alliance transatlantique – en maintenant potentiellement l’engagement des Etats-Unis étant donné que Washington est plus axé sur le Pacifique que sur l’Europe. Six pays voient le lancement d’une stratégie de l’UE pour l’Indopacifique comme faisant partie d’un effort explicite pour s’aligner avec les Etats-Unis et y sont favorables. Ces considérations ne sont pas mutuellement exclusives. Et dernièrement, la stratégie émergente n’a pas fait naître de position géopolitique claire sur les raisons pour lesquelles l’UE élabore de nouveaux plans. Même si une articulation plus claire de sa position prêterait sans aucun doute à polémique, il faudrait s’assurer que l’approche stratégique a bien une idée maîtresse qui préserve l’unité de tout le concept.

Comme fil conducteur, on peut dire que les pays européens occidentaux ont tendance à percevoir le lancement d’une stratégie pour l’Indopacifique comme une affirmation de l’autonomie stratégique, comme la République tchèque et la Slovaquie. En revanche, presque tous les pays qui voient la création d’une stratégie pour l’Indopacifique comme un signe d’alignement avec les Etats-Unis ont été par le passé membres du bloc de l’Est. La seule exception est le Portugal, mais de nombreux États classent le lancement de la stratégie pour l’Indopacifique dans plusieurs catégories. Les États européens occidentaux ont tendance à considérer la perspective d’une stratégie de l’UE pour l’Indopacifique à la fois comme un moyen de gérer l’alliance transatlantique et comme une affirmation de l’autonomie stratégique ; les États de l’Europe de l’Est estiment que c’est un moyen de gérer l’alliance transatlantique et de s’aligner avec les Etats-Unis.

Or ce positionnement géopolitique va bien au-delà de la dimension transatlantique. Lorsqu’on demande avec quels partenaires de la région, l’UE devrait travailler pour garantir le succès de sa stratégie, seulement cinq pays citent les Etats-Unis – le même nombre que ceux qui choisissent l’Inde. Même après le Brexit, le Royaume-Uni est mentionnés sept fois. Peut-être parce que plusieurs États – en particulier ceux situés en Europe de l’Est et dans la région de la mer Baltique – se reposent implicitement sur les Etats-Unis pour garantir la sécurité de leurs intérêts dans l’Indopacifique. En conséquence, ils peuvent considérer cette coopération comme acquise, mais cela pourrait également être la conséquence directe du lancement de la Integrated Review du RU seulement quelques semaines avant que le sondage ne soit mené ; le document était très focalisé sur l’Indopacifique et une cohérence d’intention qui est difficile à atteindre dans une union de 27 pays. Cette perception peut également être renforcée par les relations dues au passé colonial de la Grande-Bretagne avec d’importantes zones de la région de l’Indopacifique, donnant l’impression qu’elle est un acteur important avec qui des liens étroits sont non seulement possibles mais aussi probables.

Qui plus est, 12 États membres de l’UE citent la Chine parmi leurs trois premiers partenaires clé dans l’Indopacifique. C’est logique puisque plusieurs États européens considèrent toujours la Chine principalement comme un marché potentiel. Ceci dit, cinq pays – la Belgique, la Bulgarie, la Lettonie, le Portugal et la Roumanie – estiment également que la stratégie pour l’Indopacifique est, au moins en partie, un outil contre la Chine.

L’Association des Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN) apparaît comme la candidate la plus populaire pour la coopération dans l’Indopacifique : 21 pays partagent cette vision. Soutenir une coopération sous l’égide de l’ASEAN a un sens stratégique d’un point de vue européen parce que de solides relations avec plusieurs partenaires dans la région peuvent également appuyer la position des États membres de l’UE contre l’influence politique de la Chine. L’Europe encourage clairement une approche multilatérale de la politique étrangère – contre une approche bilatérale que préfère Pékin. Par conséquent, collaborer individuellement avec des membres de l’ASEAN tels que l’Indonésie, le Vietnam et les Philippines ne semble pas être une priorité pour la plupart des gouvernements européens. Les pays européens estiment que les autres formats multilatéraux sont nettement moins puissants – chacun n’a été cité qu’une seule fois : le Dialogue Asie-Europe (Chypre), l’Association des États riverains de l’océan indien (Italie), la Communauté des pays lusophones (Portugal) et l’Association sud-asiatique de coopération régionale et l’Initiative du Golfe du Bengale pour une coopération technique et économique multisectorielle (Suède).

L’UE et la sécurité dans l’Indopacifique

Pour l’Europe en tant que puissance commerciale, les dynamiques sécuritaires qui importent le plus dans la région Indopacifique concernent le domaine maritime. Lorsqu’ils parlent de sécurité maritime, les pays de l’UE se focalisent souvent sur la sécurité des lignes de communication maritimes. Or, le concept de sécurité maritime évolue pour couvrir bien plus que les garanties d’une traversée en toute sécurité des navires commerciaux. L’Europe a besoin de se concentrer sur la protection non seulement des voies maritimes mais également de la liberté de navigation, des zones économiques exclusives de plusieurs pays partenaires réels et potentiels, des océans, de la transmission des données via les câbles sous-marins et de la biodiversité marine.

Comme le montre le sondage de l’ECFR, 23 États membres de l’UE considèrent que la sécurité, au sens large, est une composante importante d’une stratégie UE-Indopacifique. Seuls quatre États estiment que la sécurité est secondaire dans ce genre de stratégie. Ceux qui qualifient la sécurité de « très importante » pour une stratégie de UE-Indopacifique sont situés principalement dans l’Europe de l’Est dans la région de la mer Baltique : la République tchèque, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie et la Slovaquie. L’Estonie, la Lettonie et la Roumanie établissent un lien explicite entre ce jugement et leurs relations avec les Etats-Unis. Cela est dû à l’importance qu’ils accordent aux Etats-Unis comme partenaires en général et parce qu’ils pensent que soutenir Washington dans certains domaines politiques renforcera l’engagement américain d’assurer la sécurité en Europe. Les résultats du sondage suggèrent que les élites politiques lettones pensent que les Etats-Unis devraient faire clairement partie de toute approche européenne de l’Indopacifique.

La dimension américaine est également fondamentale pour certains États qui voient la dimension sécuritaire de la stratégie de l’UE pour l’Indopacifique comme « relativement importante ». La Finlande, par exemple, fait clairement référence à l’importance de coopérer avec des pays partageant les mêmes valeurs comme les Etats-Unis. Pour la Belgique et la Bulgarie, il existe un lien indéniable entre l’essor de la Chine et la dimension sécuritaire d’une stratégie de l’UE pour l’Indopacifique. Mais il y a également des cas particuliers : le Portugal semble ne pas vouloir relier de dimension sécuritaire à des différends spécifiques inter-États, territoriaux ou maritimes. Curieusement, la France – qui est le pays de l’UE le plus engagé sur le plan militaire dans l’Indopacifique – considère la dimension sécuritaire de la stratégie de l’UE seulement « relativement importante ». Le sondage de l’ECFR suggère que cette dimension devrait uniquement compléter les propres politiques sécuritaires de la France, où la coopération avec les Etats-Unis – ainsi qu’avec l’Australie, l’Inde et le Japon – est une composante importante.

Il est intéressant de noter que le facteur américain influence également la réflexion des pays qui voient la sécurité comme secondaire pour la stratégie UE-Indopacifique. La Lituanie a peu d’intérêt sécuritaires et de moyens dans la région mais est d’accord sur le fait qu’il est important d’inclure la sécurité dans une stratégie pour l’Indopacifique – car cela pourrait permettre de maintenir l’implication des Etats-Unis en Europe. Dans l’ensemble, l’importance de la sécurité dans la stratégie de l’UE pour l’Indopacifique dépend, explicitement ou implicitement, de sa capacité à démontrer l’attachement à l’alliance avec les Etats-Unis, en sécurisant ainsi l’engagement américain en Europe. Ces considérations expliquent au moins en partie pourquoi des États dotés de capacités militaires limitées à consacrer à l’Indopacifique – la République tchèque, l’Estonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Pologne et la Slovaquie – sont d’accord pour que l’UE augmente ses investissements dans les activités de sécurité maritime dans la région. On peut se demander si cela se traduira par une véritable mobilisation des ressources de ces pays pour assurer la sécurité dans l’Indopacifique. Toutefois, le soutien politique de ces pays pourrait être utile si l’UE voulait construire une coalition d’États européens individuels, coalition qui s’engagerait à faire davantage pour défendre les intérêts européens dans la région.

Ce sondage demandait dans quels types de coopération ou de soutien en matière de sécurité les États membres aimeraient que l’UE investisse, ainsi que ceux auxquels ils seraient prêts à contribuer. Vingt et un États considèrent la cyber sécurité comme une priorité pour l’UE – plus que la sécurité maritime. Leurs perceptions pourraient partiellement s’expliquer par le fait que la sécurité maritime de l’Indopacifique ne fait peser qu’une menace directe limitée sur l’intégrité et la souveraineté territoriale européennes, tandis que les effets immédiats des cyber attaques sont déjà perceptibles en Europe même. De même, la cyber sécurité est un domaine dans lequel il pourrait y avoir une immense opportunité de non seulement renforcer les capacités de défense de l’Europe à domicile, mais également la sécurité européenne grâce à des échanges d’informations avec des partenaires dans la région qui doivent relever les mêmes défis.

L’Autriche, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Pologne, la Slovaquie et la Suède disent que la lutte contre le terrorisme devrait faire partie de la dimension sécuritaire de toute stratégie à venir. Cela est peut-être dû aux attaques terroristes que ces pays ont connues par le passé sur leur territoire.

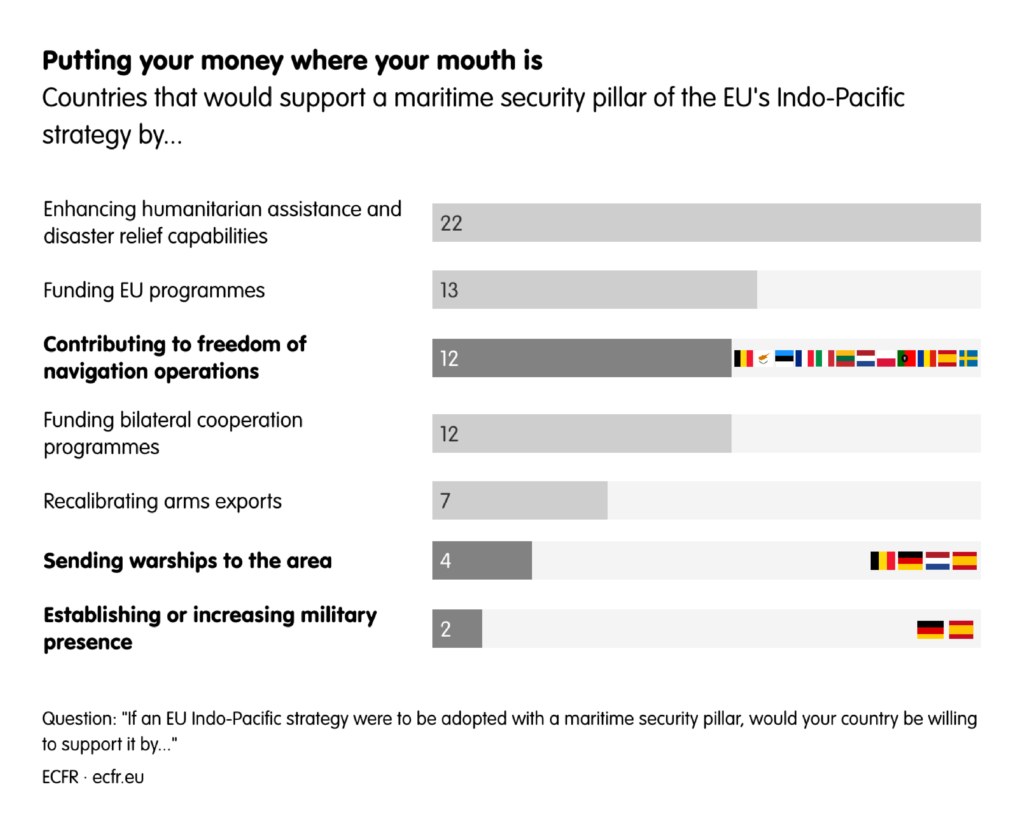

Déclarer que la sécurité est importante est une chose mais combien de pays sont prêts à joindre le geste à la parole ? Seul un nombre limité d’États membres sont d’accord pour contribuer à la sécurité maritime. Douze États sont prêts à participer à la liberté de navigation mais seules l’Allemagne et l’Espagne déclarent être prêtes à établir ou accroître leur présence militaire dans l’Indopacifique. Toutes deux son prêtes à envoyer des navires de guerre dans la région – tout comme la Belgique et les Pays-Bas. Vu le petit nombre de pays d’accord pour contribuer, il y aura peut-être une rupture entre les actions que les pays trouvent importantes et les moyens qu’ils sont prêts à mobiliser pour s’engager. Cela pourrait signifier que l’UE contribuera peu de manière active à la sécurité de l’Indopacifique. Mais cela pourrait également inciter l’UE à s’impliquer dans la sécurité de l’Indopacifique en fonction de ses capacités réelles –par exemple, en aidant les États riverains de la région à contrôler leurs zones économiques exclusives.

Dans ce contexte, les décideurs politiques de certains États membres mettent en lumière le lien entre sécurité maritime et soutien pour la gestion durable des océans. La gestion des zones de pêche revêt une importance particulière, étant donné que cette activité est une question économique, environnementale et – de plus en plus – géopolitique. Comme l’ont démontré les querelles territoriales de longue date entre la Chine et les pays voisins dans la mer de Chine méridionale, la gestion des zones de pêche contribue à l’évolution du paysage stratégique. Ce paysage se caractérise non seulement par un équilibre militaire des puissances – domaine où l’Europe affiche des déficits clairs qu’elle aura du mal à combler à court-terme – mais également par une combinaison de moyens pour affronter divers défis.

En incluant la question de la pêche dans une stratégie Indopacifique, l’UE rendrait non seulement justice aux intérêts européens dans ce domaine mais établirait également une présence dans une zone controversée où elle a une grande expérience. La gestion des zones de pêche est un enjeu primordial dans la région et a d’énormes implications sur la sécurité. C’est un enjeu où l’Europe peut être d’une grande utilité au-delà de sa capacité militaire et peut permettre de contribuer à la sécurité en soutenant des approches multilatérales qui sont non conflictuelles, inclusives et cohérentes avec les intérêts et valeurs de l’UE.

De même, la plupart des États membres sont prêts à contribuer à l’assistance humanitaire et aux secours en cas de catastrophe. Treize États sont d’accord pour contribuer au financement des opérations de l’UE et 12 à intervenir dans un programme de coopération bilatérale, dans ces domaines. Ces deux dernières options ne s’excluent pas mutuellement : huit pays sont d’accord pour contribuer aux programmes de coopération tant européenne que bilatérale. Cela permet de penser que l’Europe a des options lorsqu’il s’agit de collaborer avec la région – et qu’elle peut aider ses partenaires dans l’Indopacifique par le biais d’un engagement à la fois bilatéral et multilatéral selon le cas.

Les données du sondage indiquent que les États membres sont généralement favorables à un plus grand engagement européen dans la sécurité maritime de l’Indopacifique, mais que seuls quelques uns sont prêts à consacrer des moyens militaires à la protection des intérêts européens. Ils préfèrent clairement limiter leur engagement à des activités non militaires. L’UE continuera à manquer de crédibilité en matière de sécurité au sens strict (hard security) dans la région. Or, même si ses contributions non militaires ne sont pas décisives, elles pourraient toujours être une source d’aide importante pour ses partenaires dans la région étant donné qu’ils gèrent une multitude de nouveaux scenarios sécuritaires.

Diversifier les relations économiques et développer les marchés

L’Indopacifique est essentielle à la croissance mondiale. Actuellement, c’est la deuxième plus grande destination des exportations provenant de l’UE et elle abrite quatre des dix premiers partenaires commerciaux du bloc. En 2019, la région représentait plus de 40 pourcent du commerce non européen de marchandises pratiqué par l’Allemagne – chiffre qui ne pourra que s’accroître (particulièrement durant la reprise post-coronavirus). L’Inde, par exemple, est le plus grand marché mondial de données ouvertement accessibles. Et, d’ici 2025, l’Inde et l’Indonésie représenteront collectivement près de 25 pourcent des utilisateurs de données du monde.[1]

La grande majorité des États membres de l’UE voient l’Indopacifique comme une opportunité économique énorme. À une époque de rivalité croissante entre grandes puissances et d’énorme pression en matière de localisation en Chine, la diversification dans la région devient de plus en plus nécessaire face au marché chinois dominant. Cela est particulièrement vrai pour l’industrie allemande, qui est fortement liée aux marchés chinois et profondément entremêlée avec la Chine par ses chaînes d’approvisionnement. Les entreprises allemandes ont pris conscience de ce défi et sont également favorables à une diversification, en renforçant la dynamique politique au niveau de l’UE.

Comme le montre le sondage de l’ECFR, neuf États membres – Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Lituanie, Pologne, Portugal et Roumanie – considèrent que renforcer la collaboration économique avec la région fait non seulement partie d’une stratégie de diversification mais que c’est également un outil pour s’opposer à la Chine.

Dans les relations bilatérales des États membres de l’UE avec les pays de la région, les divergences d’analyses de la Chine – sur comment contraindre ou s’adapter au pays – sont actuellement moins pertinentes. Toutefois, dès que l’UE voudra agir conjointement et utiliser son influence et ses ressources collectives, ces différences pourraient créer d’importantes tensions. Ce constat vaut également pour les accords commerciaux multilatéraux inclusifs et la stratégie en matière de connectivité de l’UE souvent citée.

Connectivité

La connectivité – telle que définie par Bruxelles dans la stratégie UE-Asie en matière de connectivité – est destinée à rapprocher les pays, les peuples et les sociétés. Elle est supposée faciliter les relations économiques et personnelles. La connectivité « hard » comprend la construction d’infrastructures physiques, de systèmes de transport de l’électricité et des bases pour des transferts de données ; la connectivité « soft » quant à elle comprend les échanges entre les individus et l’harmonisation de normes réglementaires pour améliorer le commerce transfrontalier. La connectivité est l’un des domaines clés où l’UE peut renforcer la coopération et approfondir ses relations avec l’Indopacifique.

L’adoption de la stratégie de la connectivité UE-Asie par la Commission européenne en septembre 2018 a été mise au cœur de l’agenda de l’UE en pleine évolution sur l’Indopacifique. Cela a été largement interprété comme une tentative de donner aux pays de la région une alternative au projet chinois la Ceinture et la Route. Les fonctionnaires européens voient la connectivité comme un outil géopolitique qui peut permettre de promouvoir la stratégie, les intérêts et les valeurs de l’UE dans l’Indopacifique en renforçant l’autonomie stratégique de l’UE et sa capacité à agir. Mais l’ensemble des sujets qui relève de la large définition de la « connectivité » signifie aussi qu’individuellement les États membres sont souvent motivés par des priorités très différentes.

Quant on leur a demandé de décrire la nature du débat sur la connectivité, 12 États membres de l’UE ont répondu que la discussion domestique sur la question avait été rudimentaire ou inexistante. Parmi ceux qui ont signalé que des débats sur la connectivité avaient lieu dans leur pays, 11 ont déclaré qu’ils portaient sur les questions numériques et de transport, tandis que sept ont dit que leur souci principal était l’énergie – en insistant sur la connectivité « hard » qui produit des structures concrètes comme des routes, des ponts et des réseaux énergétiques. Six pays considèrent le commerce comme l’élément clé de la connectivité.

Quant on leur a demandé comment choisir les projets d’infrastructures de connectivité dans la région, 19 États ont répondu que les intérêts économiques européens devaient être la principale priorité. Cela repose sur la logique qui domine en Europe selon laquelle les projets ne doivent être financés que s’ils sont économiquement viables et durables. Cela reflète également les opportunités commerciales pour les entreprises européennes dans ce contexte. Les entreprises européennes n’ont pas joué un rôle prépondérant dans le projet chinois la Ceinture et la Route, en d’autres termes elles ont raté des parts de marché et des investissements massifs des pouvoirs publics. Seuls quatre pays ont directement signalé que lutter contre la Chine devrait être une priorité de l’offensive de l’Europe en matière de connectivité dans la région. Mais les entretiens menés par l’ECFR dans dix pays – Autriche, Belgique, Finlande, France, Allemagne, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne et Slovaquie – indiquaient que la Chine ou le projet chinois la Ceinture et la Route servaient au moins de toile de fond à la réflexion stratégique sur la connectivité dans la région Indopacifique.

Du commerce comme stratégie au commerce vs stratégie ?

Pendant des décennies, le commerce et les investissements ont été au cœur de l’approche européenne de l’Indopacifique et ont dominé les relations de l’Europe avec les pays de la région. L’Europe, suite à son réveil Indopacifique, souhaite-t-elle devenir un partenaire stratégique pour ces États ? Et quelle importance aura le commerce dans leurs relations ?

Les résultats du sondage indiquent que la plupart des États membres de l’UE considèrent encore principalement l’Indopacifique comme une région d’opportunité économique. Mais comme la pandémie de la Covid-19 a exposé au grand jour les risques de la mondialisation des chaînes d’approvisionnement et des marchés, les tendances à la démondialisation deviennent de plus en plus présentes sur toute la planète. Certains pays européens sont restés relativement à l’abri : le sondage de l’ECFR indique que Chypre, la République tchèque, la Grèce, l’Italie, Malte, les Pays-Bas et la Slovaquie pensent que les avantages de la mondialisation compensent son coût.

Pour autant, comme les réponses des pays le montrent dans cet article, il n’y a eu un débat sur la démondialisation que dans 19 États membres (avec des formes et des intensités différentes), lié à leur exposition au commerce international. Dans la plupart des pays, le débat a tourné autour de la manière d’équilibrer le risque d’une dépendance excessive, notamment à l’égard de la Chine, et la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement avec le risque que la démondialisation ait un impact négatif sur leurs économies, se traduisant par une perte des parts du marché mondial, d’échanges internationaux et d’emplois chez eux.

Ainsi, le sondage montre que les pays européens voient largement le débat sur la mondialisation comme la recherche de moyens pour gérer les risques et mieux équilibrer les intérêts nationaux et internationaux – en donnant lieu à des considérations sur les possibilités de moderniser les industries nationales et souvent, sur la relocalisation ou la délocalisation de proximité (nearshoring), ainsi que la « réindustrialisation » de l’Europe. Ce débat est parfois opportuniste : certains pays espèrent bénéficier de la délocalisation de proximité de la part de fabricants européens comme l’Allemagne qui pourrait décider de relocaliser ses sites de production depuis la Chine et d’autres pays asiatiques dans des pays plus proches d’elle. Dans l’ensemble, pourtant, le sondage suggère que le débat en Europe est davantage centré sur la diversification du commerce que sur la relocalisation des capacités de production. Cela est en partie dû à la difficulté de déplacer la production en dehors de la Chine. Cela est aussi dû au fait que la demande croissante en Asie du Sud et du Sud-Est signifie qu’il y aura un nombre croissant de clients à proximité des sites de production.

Ces considérations se reflètent également dans les préférences que les États membres de l’UE expriment sur les accords commerciaux potentiels entre l’UE et les pays de l’Indopacifique. Leurs vues sur la question sont particulièrement importantes dans le contexte d’une stratégie de l’UE pour l’Indopacifique, étant donné que les compétences de l’UE en matière commerciale lui permettent d’agir de manière plus unifiée que dans la plupart des autres domaines. En outre, les accords commerciaux comportent non seulement des intérêts économiques mais également des intérêts géopolitiques, puisqu’ils englobent tout un ensemble de valeurs et de normes. L’UE s’est engagée dans une vaste offensive en vue de signer des accords de libre-échange supplémentaires (ALE) dans la région Indopacifique depuis l’échec cuisant des négociations du cycle de Doha sous l’égide de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2008. Cela a déjà permis à l’UE de conclure des ALE avec des pays tels que le Japon, la Corée du Sud, Singapour et le Vietnam, et de négocier avec plusieurs autres, dont l’Australie et l’Indonésie. Dans le cadre de sa dernière offensive dans l’Indopacifique, l’UE a relancé les négociations avec l’Inde en 2021. Une multitude d’ALE bilatéraux cependant ne représentent que la deuxième ou troisième meilleure option. En l’absence d’une réforme de la structure de l’OMC, ces ALE servent les intérêts européens en soutenant le commerce libre et juste, tout en ajoutant de nouveaux domaines importants tels que les données et le commerce numérique au cadre réglementaire. Un ALE plus large qui engloberait de nombreux États dans l’Indopacifique – et qui harmoniserait l’environnement commercial pour les entreprises européennes actives dans la région – serait préférable à une série d‘arrangements bilatéraux. Cette entente faciliterait les affaires dans un espace géographique plus vaste et dans des environnements juridiques différents. Mais, jusqu’à présent, cela n’a pas été possible.

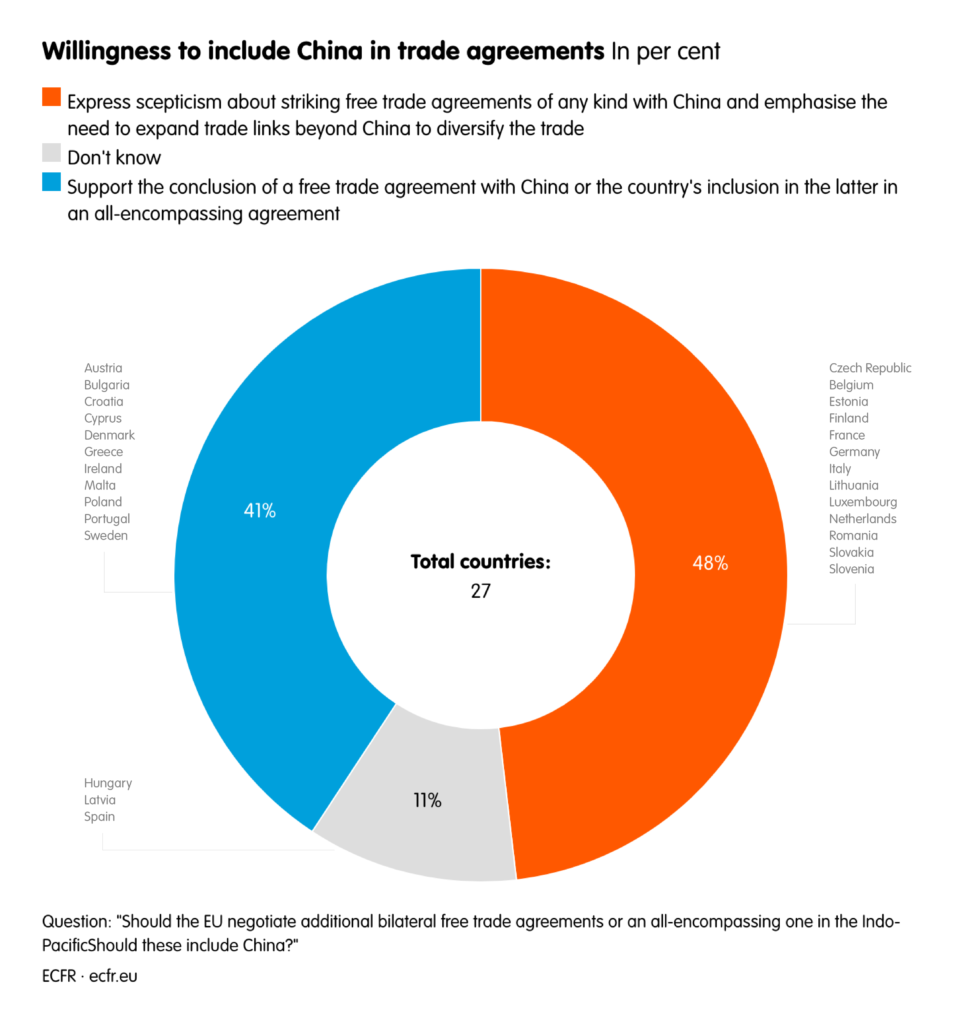

Dans ce sens, l’attitude des Européens face à la possibilité d’un ALE avec la Chine et l’inclusion de la Chine dans des accords commerciaux plus larges que l’UE pourrait conclure dans l’Indopacifique, illustrent bien que les États membres de l’UE sont divisés sur ces questions. Dix d’entre eux soutiennent la conclusion d’un ALE avec la Chine ou l’inclusion du pays dans un accord global. Les élites politiques d’Autriche, de Bulgarie, de Croatie, de Chypre, du Danemark, de Grèce, d’Irlande, de Malte, de Pologne et de Suède estiment que la Chine ne peut pas ou ne devrait pas être exclue des accords potentiels de commerce avec l’UE. Cependant, elles expriment une certaine ambivalence sur la question. Les hauts fonctionnaires bulgares, par exemple, craignent que la Chine sabotent un accord de commerce global en mettant la pression sur d’autres acteurs de l’Indopacifique.

Comme on pouvait s’y attendre, cependant, le scepticisme de 14 États membres au sujet de la participation potentielle de la Chine aux accords commerciaux de l’UE reflète une ambivalence plus qu’une franche opposition de principe. En Belgique, par exemple, les principales parties prenantes pensent que le pays soutiendrait la conclusion d’un accord commercial avec la Chine à condition que Pékin respecte le droit international. Les parties prenantes de Finlande et du Portugal expriment des vues semblables, en déclarant que la Chine ne devrait pas être exclue mais devrait être tenue aux mêmes obligations que les autres. Il semble que les Pays-Bas passeraient un accord avec la Chine à condition que cette dernière adopte les normes que l’Europe intègre dans tous ses accords de libre échange – de la protection de l’environnement aux droits du travail en passant par la confidentialité des données. Les décideurs politiques allemands ne contestent pas ouvertement une relation commerciale globale avec la Chine mais insistent bien sur la nécessité d’obtenir le bon équilibre entre rivalité et partenariat. Leurs homologues français s’inquiètent quant à eux sur le plan politique, au sujet de l’inclusion de la Chine dans un futur accord commercial.

Il existe un large consensus dans les attitudes envers l’approche globale que l’UE devrait adopter. Tous les États membres sont favorables à la conclusion d’accords de libre-échange bilatéraux avec des pays tels que l’Australie, l’Indonésie, le Japon et l’Inde au lieu d’accords globaux – qui sont plus complexes, plus longs et parfois irréalistes. Onze pays considèrent l’ASEAN comme l’une des trois entités les plus importantes avec qui l’UE devrait envisager de créer un ALE. Huit classeraient les membres de l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique comme des partenaires clé. Mais même pour un pays comme l’Allemagne, qui a fait de la conclusion d’un ALE avec l’ASEAN un des objectifs de sa propre stratégie politique dans l’Indopacifique, un tel accord ne devrait être que le résultat d’un processus graduel où la création d’un réseau d’ALE serait la base d’un futur accord interrégional entre l’UE et l’ASEAN.

Le quasi-consensus des 27 États membres de l’UE sur des accords aux standards élevés risquerait d’empêcher l’UE de conclure des ALE avec des groupements de quelque nature que ce soit. Au moins 25 États membres s’accordent pour dire qu’il faut des normes environnementales fortes, des protections de la propriété intellectuelle, une législation de la concurrence et des mesures sur les subventions ou entreprises publiques. Ces préférences se reflètent déjà dans la manière avec laquelle l’UE conclut des ALE dans la région, en général en négociant avec plusieurs pays plus petits et moins développés. L’ALE entre l’UE et le Vietnam contraste avec cela. Le fait que l’UE ait été capable de conclure cet accord laisse penser que c’est la référence absolue des ALE avec une économie en développement dans la région.

Technologie

Dans ce contexte de rivalité stratégique entre les Etats-Unis et la Chine, la compétition technologique est appelée à devenir un motif de friction majeur entre les États. Plus que dans tout autre domaine, la technologie pose aux États membres de l’UE un dilemme où leur faiblesse relative est difficile à évaluer. Pour encourager une gouvernance numérique fondée sur des normes et des standards internationaux, Bruxelles devra travailler étroitement avec ses partenaires partageant les mêmes valeurs dans l’Indopacifique. L’UE a déjà admis que la région était essentielle pour les intérêts numériques de l’Europe – et il est fort probable par conséquent, qu’elle inclue la technologie dans une stratégie Indopacifique globale.

On n’observe aucune tendance perceptible dans les priorités des États membres vers la technologie. Quinze pays considèrent que la question de la 5G est importante en Europe mais seules la Suède et la Lettonie considèrent des partenariats 5G – sujet qui, ces dernières années, a été au centre des discussions européennes sur la stratégie de la connectivité – comme une priorité absolue. La coopération en matière de recherche et de développement est la première des priorités pour neuf pays et la dernière priorité pour sept autres. L’inquiétude autour de la cyber sécurité n’est pas concentrée dans une zone géographique en particulier et c’est la Croatie, la République tchèque, la Finlande et la Slovénie qui la considèrent comme une priorité absolue. Sept pays – dont le Danemark, la France, les Pays-Bas et la Slovaquie – font figurer la cyber sécurité parmi leurs deux dernières priorités de la dimension technologique de la stratégie de l’UE pour l’Indopacifique.

Conclusion

Le sondage de l’ECFR confirme le caractère crucial de la question chinoise pour les relations de l’Europe avec les pays de l’Indopacifique et l’élaboration de sa politique étrangère et économique plus largement. Pour l’UE, le réveil de l’Indopacifique a été largement suscité par la mutation des réalités et des changements géopolitiques dans ses rapports avec la Chine – ainsi que des développements à l’intérieur du pays.

L’approche stratégique à long terme de l’UE pour l’Indopacifique devra tenir compte de ces éléments moteurs. Les inquiétudes au sujet de la Chine semblent façonner toutes les opinions que les États membres ont exprimées sur les composantes potentielles de la collaboration future de l’Europe avec la région. La plupart des États membres ne sont pas énormément dépendants du commerce avec la Chine. Toutefois, le potentiel du marché chinois comme source future de croissance et de prospérité plane considérablement sur l’Europe, en altérant souvent la volonté des États membres de se positionner clairement sur des sujets politiques controversés.

Comme l’assurance croissante de la Chine et sa rivalité avec les Etats-Unis exacerbent les tensions dans l’Indopacifique, il va être de plus en plus difficile pour les Européens de rester neutres. Toutefois, les résultats du sondage laissent penser que les capitales européennes n’ont pas encore complètement compris la signification des virages stratégiques qui ont eu lieu dans la région et les conséquences qu’ils auront sur la capacité de l’Europe d’agir. Au contraire, un sentiment d’opportunité économique et la notion de neutralité stratégique l’emportent souvent parmi les États membres – comme on l’a vu dans leur immense adhésion au partenariat avec des organisations multilatérales telles que l’ASEAN.

Seuls la France, les Pays-Bas et l’Allemagne ont les capacités en matière de sécurité et la volonté de protéger les intérêts de l’Europe liés à l’état de droit et à la stabilité dans la région, ainsi que d’assurer une aide militaire aux pays qui affrontent les menaces croissantes qui pèsent sur leur souveraineté territoriale et économique. D’autres pays européens (en particulier les États Baltes) reconnaissent qu’il existe des défis liés à la sécurité dans l’Indopacifique mais qu’ils ne sont guère en mesure de les relever de manière significative.

Les leaders des États membres et les échelons supérieurs de l’UE sont de plus en plus conscients qu’une plus grande collaboration stratégique avec l’Indopacifique est indispensable pour définir le rôle de l’Europe dans le monde mais la plupart d’entre eux essayent actuellement de le faire à moindre coût. Quelques uns sont prêts à pousser cette logique jusqu’à sa conclusion. Dans ce contexte, de nombreuses capitales européennes conçoivent l’autonomie stratégique comme une assertion de neutralité – la possibilité de ne pas avoir à choisir entre les Etats-Unis ou la Chine – et non comme un moyen de tirer parti de la puissance collective des partenaires stratégiques de l’Europe et de participer activement à la prise de décisions et à l’environnement politique.

Cela est évident sur des questions telles que la connectivité pour laquelle il n’existe pas d’ensemble de critères précis pour lancer, administrer et financer des projets identifiés par les États membres de l’UE. La plupart des États membres préfèrent une approche purement économique à une approche stratégique. Cette approche, qui est dans la droite ligne des intérêts commerciaux de certaines entreprises européennes, pourrait créer une politique pour promouvoir une croissance verte et durable, ainsi que les droits des travailleurs et d’autres formes d’élaboration de normes européennes. Les mêmes facteurs qui ont gêné la stratégie UE-Asie en matière de connectivité pourraient garantir que cette question est sans rapport avec l’approche globale européenne de l’Indopacifique – si une absence de résultats mesurables, comme des projets de connectivité visibles, convainc des tiers qu’il n’y a aucune raison d’adopter des normes et des standards européens.

La même confusion stratégique l’emporte sur pratiquement tous les sujets, y compris la technologie et le commerce. Dans les deux cas, le défi créé par l’essor de la Chine devient plus clair mais l’UE doit encore adopter une approche plus ferme à l’égard de l’Indopacifique ou clairement prioriser ses partenaires dans la région.

Enfin, il existe un risque réel que l’approche stratégique européenne de l’Indopacifique ne soit rien d’autre qu’une série de principes sans aucune substance véritable pour les appuyer. Cela n’enverrait aucun message politique réel ni aux amis et ni aux ennemis.

Dans un avenir proche, l’UE devra peut-être encore adopter une approche prudente avec la région, pour s’assurer que son engagement reste proportionné à l’évolution de ses capacités. Or, le nouveau paysage stratégique fait qu’il est de plus en plus clair que la neutralité n’est plus une option. L’UE et ses États membres devront admettre leurs différences avec la Chine même plus directement qu’ils ne le font déjà.

Dans le contexte actuel, il est peu probable que tous les États membres s’accordent sur un seul concept de l’Indopacifique et, par conséquent, élaborent des politiques communes et cohérentes sur toutes ses composantes. Au lieu de cela, les États membres de l’UE devraient adopter une approche qui utilise la stratégie de l’UE pour l’Indopacifique à venir comme un cadre où élaborer des politiques qui seront mises en œuvre par diverses coalitions européennes. Cela pourrait renforcer la capacité des Européens à agir, à accroître la visibilité de l’Europe dans la région et à souligner la volonté de l’UE de jouer un rôle actif en structurant la dynamique géopolitique émergente.

La création d’une stratégie pour l’Indopacifique est une avancée remarquable pour l’UE et la plupart des États membres – mais cela reste un effort autocentré. L’Europe devrait travailler plus étroitement avec les pays de l’Indopacifique pour structurer son approche à plus long-terme. Il sera indispensable pour l’Europe de comprendre les diverses attentes de ses partenaires dans l’Indopacifique. Faire connaître et faire comprendre ses attentes relève de la responsabilité des partenaires eux-mêmes. Un processus de consultation institutionnalisé pourrait aider l’UE à passer de la stratégie – qui sert de point de départ à une nouvelle approche – à une mise en œuvre efficace et mutuellement bénéfique. Les partenariats connectivité de l’UE avec l’Inde et le Japon montrent comment un dialogue institutionnel, s’il est bien mené, peut conduire à un réel changement et peut donner à l’Europe davantage de visibilité et de poids politique dans l’Indopacifique.

Il serait irréaliste d’attendre des 27 États membres qu’ils s’engagent soudainement sur des questions telles que la sécurité maritime, par exemple, alors qu’ils manquent de capitaux pour le faire (et acquérir ces capitaux leur prendrait des années de développement soutenu et d’investissements). Or les pays européens peuvent se concentrer sur des contributions très demandées, même si elles sont légèrement plus ciblées, dans la mesure de leurs moyens – la gestion des zones de pêche étant un exemple parfait.

Avoir des capacités limitées ne peut plus servir d’excuse à l’inaction. Le développement d’une stratégie efficace dans l’Indopacifique prendra des années ; l’Europe n’examinera pas tous les sujets au même rythme mais les Européens n’ont plus le luxe d’ignorer ces défis. L’adoption d’une stratégie pour l’Indopacifique est dictée par la nécessité. Ce n’est pas un choix entre confrontation ou arrangement vis-à-vis de la Chine. C’est un choix entre le bon équilibre des relations avec la Chine ou la capitulation – entre s’affirmer sur la scène internationale ou devenir inutile.

Les Européens seraient bien avisés de regarder les contraintes stratégiques de certains de leurs principaux partenaires économiques et stratégiques dans l’Indopacifique, notamment l’Australie, l’Inde et le Japon. Tous ces pays sont davantage dépendants économiquement de la Chine et sont bien plus menacés en raison de leur proximité géographique. Aucun d’eux ne peut se permettre de provoquer Pékin mais ils savent tous que la complaisance n’est pas une solution. Chacun d’eux a développé une stratégie pour l’Indopacifique pour équilibrer la nécessité économique et les impératifs de la sécurité. Aucun d’eux n’est mieux placé que l’Europe. Mais, de la même manière, aucun ne considère l’hégémonie de la Chine comme inévitable. Tous conservent un certain niveau de collaboration économique et politique avec la Chine tout en cherchant des garanties de sécurité dans leur partenariat respectif avec les Etats-Unis et, de plus en plus, en construisant des coalitions les uns avec les autres. En conséquence, il serait opportun de discuter de la mise en place de la stratégie à venir de l’UE avec chacun d’eux.

Enfin, le processus de développement d’une stratégie de l’UE pour l’Indopacifique a été intrinsèquement précieux. Il a déclenché un débat en Europe au-delà de la France, de l’Allemagne et des Pays-Bas et de ce fait l’Indopacifique figure en bonne place de l’agenda européen. Il est raisonnable de s’attendre à ce que le processus qui consiste à faire avancer cette stratégie contribuera à mieux sensibiliser l’Europe à la dynamique et à l’importance de l’Indopacifique – et à créer un nouvel état d’esprit qui pourrait conduire à des politiques plus cohérentes et marquantes. Alors que l’Europe abandonne progressivement une politique naïve vis-à-vis de la Chine, ce pourrait être une occasion historique de concrétiser le potentiel d’une approche pan-européenne de l’Indopacifique.

Analyses par pays

Allemagne

Vision de l’Indopacifique

En Allemagne, c’est le ministère des Affaires étrangères qui mène le débat sur l’Indopacifique, qu’il considère comme une question allant au-delà des simples termes géographiques. La définition de Berlin de l’Indopacifique englobe tout ce que recouvrent l’océan Indien et l’océan Pacifique. Pour l’Allemagne, une approche européenne de la région est vitale afin de défendre les intérêts économiques de l’UE et de lutter contre les menaces régionales qui pèsent sur les intérêts stratégiques de l’UE et la coercition économique mais également pour discuter du changement climatique et d’autres considérations environnementales.

Indopacifique : stratégie de l’UE

D’un point de vue géostratégique, l’Allemagne voit la future stratégie de l’UE comme une opportunité pour l’UE et comme un moyen de faire face à l’ascension de la Chine plutôt que comme une mesure d’endiguement. Cela a été mis en exergue par la décision de Berlin d’appeler sa vision nationale de l’Indopacifique, « orientations politiques » plutôt que « stratégie ». Dans ce contexte, la vision de l’Allemagne de l’Indopacifique est une vision visant à s’opposer à l’hégémonie chinoise mais sans prendre parti dans la compétition qui existe entre les États-Unis et la Chine. Au vu de ces considérations, l’Allemagne aimerait que l’Union européenne renforce ses liens avec le Japon, l’Inde et le Royaume-Uni, et approfondisse les partenariats avec la Nouvelle-Zélande et l’Association des Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN).

Sécurité européenne

L’Allemagne estime que les considérations en matière de sécurité dans l’Indopacifique sont tout aussi importantes, surtout sur le fond des tensions dans la Mer de Chine méridionale et le détroit de Taiwan, qui pourraient miner la stabilité globale de la région. Ceci étant dit, l’Allemagne apprécierait que l’engagement sécuritaire de l’UE soit davantage orienté vers des problèmes de sécurité non-traditionnels : elle pense que la puissance réglementaire de l’UE devrait être employée pour promouvoir une bonne gouvernance, une politique climatique et un ordre fondé sur des règles dans la région. Les activités maritimes durables seraient également appréciées en vue de promouvoir des actions éclairées en fonction du climat, même si cela n’est pas l’intérêt premier de l’Allemagne.

Développement économique

Même si élargir la portée de son engagement politique dans la région redevient important, l’approche de l’Allemagne à l’égard de l’Indopacifique est encore axée sur le commerce, les investissements et la sécurité économique. Berlin espère que de solides relations commerciales avec plusieurs partenaires de la région pourraient également renforcer leur souveraineté contre l’influence politique que Pékin exerce par le biais de son projet la Ceinture et la Route. À cet égard, la connectivité fait l’objet de discussions animées en interne en Allemagne, en particulier en ce qui concerne la mobilité durable. La connectivité est vue comme la clé de la réussite sur les concurrents à l’échelle internationale. Dans ce contexte, Berlin pense qu’il est important de permettre une concurrence loyale, d’éviter un surendettement des pays bénéficiaires et de garantir la durabilité et la transparence des projets. Berlin pense par conséquent que le financement des projets de connectivité dans la région indopacifique devrait provenir de plusieurs sources, à savoir des institutions financières internationales, des banques multilatérales de développement, du secteur privé et de la Banque européenne d’investissement. Berlin voit la connectivité comme une plateforme pour développer les échanges entres les peuples et améliorer l’infrastructure des transports, dont les normes devraient être convenues de manière multilatérale, y compris par le biais des Principes du G20 sur les Investissements dans des infrastructures de qualité. Tout en pensant que les intérêts économiques devraient l’emporter lorsque l’UE décide quels projets d’infrastructure de connectivité prioriser, Berlin aimerait également voir un rééquilibrage des relations de l’UE avec la Chine dans le but de réduire la dépendance de la première vis-à-vis de cette dernière.

L’Allemagne serait favorable à la diversification économique en vue de réduire les vulnérabilités européennes et de poursuivre une politique étrangère plus autonome. Elle serait par conséquent ouverte à de nouveaux accords de libre-échange bilatéraux dans toute la région pour réduire sa dépendance actuelle à l’égard de la Chine. Elle serait donc heureuse de renforcer les liens bilatéraux avec les pays de cette région, en particulier en Océanie. La gouvernance des données, les partenariats 5G et la cyber sécurité sont les priorités de l’Allemagne dans le domaine technologique, ainsi que les technologies vertes pour l’industrie 4.0, telles que les véhicules électriques, les technologies de stockage et la fabrication de puces.

Autriche

Vision de l’Indopacifique

La politique Indopacifique de l’Autriche est menée par sa chancellerie fédérale qui considère l’objectif d’une stratégie européenne commune dans la région comme quelque chose un tant soit peu important pour sa défense et ses objectifs en matière de politique étrangère. La chancellerie considère que cette stratégie est non seulement l’occasion de sauvegarder les intérêts européens dans la région mais également un outil contre la Chine. Pour Vienne, la stratégie de l’Union européenne pour l’Indopacifique devrait être animée par l’affirmation d’une autonomie stratégique européenne visant à protéger les intérêts économiques de l’UE, à répondre à la coercition de rivaux systémiques et à promouvoir la durabilité environnementale. À cet effet, du point de vue de Vienne, l’Indopacifique englobe toute la région, jusqu’à la côte Ouest des Amériques.

Indopacifique : stratégie de l’UE

Vienne est favorable à l’adoption par l’UE d’une stratégie Indopacifique comme moyen non seulement pour protéger les intérêts européens dans la région mais également pour contenir Pékin. L’Autriche met généralement en avant la coopération avec des nations démocratiques, en donnant la priorité aux partenariats avec la Corée du Sud, les États-Unis et le Japon plutôt qu’avec la Chine. Les exceptions sont l’Australie, qui n’est pas une priorité, et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN/ANASE) – qui est une priorité mais qui contient un mélange de pays démocratiques et autoritaires.

Sécurité européenne

La sécurité joue un rôle crucial dans la collaboration de l’Autriche avec l’Indopacifique, notamment en ce qui concerne la sécurité des chaînes d’approvisionnement – qui ont été gravement touchées par la pandémie de Covid-19 – et la liberté de navigation. Dans ce contexte, Vienne est d’accord pour investir dans la cyber sécurité, la lutte contre le terrorisme, la gestion de crises et la médiation des conflits. En tant que pays enclavé, l’Autriche accorde une importance limitée à la gestion durable des zones de pêche et au développement durable maritime. Néanmoins, si la stratégie Indopacifique de l’UE devait inclure un pilier sur la sécurité maritime, l’Autriche apprécierait une approche axée sur l’assistance humanitaire et les secours en cas de catastrophe, ainsi que sur le financement de programmes de coopération, qu’elle pourrait mettre en place au niveau bilatéral et par le biais de l’UE.

Développement économique

L’Autriche considère que la connectivité est principalement un instrument d’influence et de coercition, tout en faisant partie du développement. Par ailleurs, le débat public autrichien sur la connectivité privilégie la création d’infrastructures numériques et de transport, et porte en particulier sur l’énergie et le transport, la connectivité numérique, les chaînes d’approvisionnement, le capital humain et les efforts visant à contrebalancer l’influence de la Chine. De ce point de vue, la mise en place de normes multilatérales pour des investissements dans des infrastructures de qualité devrait être régulée par les Principes du G20 en matière d’investissements dans des infrastructures de qualité et gérée par des organisations internationales à Vienne. Le financement de projets de connectivité devrait émaner essentiellement de pays de la région et de l’UE. En ce qui concerne la technologie, l’Autriche considère la gouvernance des données et la cyber sécurité comme la première priorité, et est relativement indifférente à l’égard de l’avenir de la main d’œuvre, de la recherche et du développement.

Même si Vienne reste sur ses gardes vis-à-vis des accords de libre-échange (ALE) en général, elle préfèrerait un ALE bilatéral entre Bruxelles et Pékin au lieu d’un accord global dans l’Indopacifique. À l’échelle nationale, les discussions sur la nécessité d’établir un cadre juridique pour la diversification des chaînes d’approvisionnement sont menées par les citoyens – notamment sur les normes environnementales, que les Autrichiens qualifient de « très importantes » parallèlement à la protection du climat, aux normes sociales, à la concurrence loyale et aux règlementations sur les subventions et les entreprises publiques.

Belgique

Vision de l’Indopacifique

En Belgique, les discussions sur l’Indopacifique sont menées par le ministère des Affaires étrangères qui considère que l’objectif d’une approche européenne commune à l’égard de la région est modérément adapté à la poursuite de sa politique étrangère et de défense. Le gouvernement belge estime que l’Indopacifique s’étend de la côte orientale de l’Afrique à la côte occidentale des Amériques, et pense que l’UE devrait protéger ses intérêts économiques dans la région.

Indopacifique : stratégie de l’UE

La Belgique voit l’adoption d’une stratégie Indopacifique de l’UE comme l’occasion de gérer l’alliance transatlantique et d’élaborer un outil stratégique contre la Chine. Le gouvernement belge pense qu’il vaut mieux garder ses amis près de soi et ses ennemis encore plus près – en ce sens qu’une collaboration active avec la Chine permettrait de surveiller de près l’ascension du pays. La Belgique souhaite nouer des partenariats clé avec des démocraties dans l’Indopacifique, y compris avec les États-Unis, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud et l’Australie.

Sécurité européenne

La Belgique considère que les opérations de sécurité dans l’Indopacifique ne sont que peu importantes, en particulier en ce qui concerne la Chine. L’approche plurielle du gouvernement belge à l’égard de Pékin est guidée par sa méfiance face au réveil de la Chine (qui a été exacerbé par la pandémie) ; une sensibilisation aux questions telles que l’espionnage chinois et les menaces pesant sur la liberté de navigation ; et un désir de ne pas s’aliéner la Chine dont l’aide est vitale politiquement dans de nombreux domaines, de la diplomatie avec la Corée du Sud au changement climatique en passant par le commerce. Dans l’Indopacifique plus généralement, la Belgique est favorable à l’augmentation des investissements européens dans la sécurité maritime, cyber et environnementale ; dans la gestion de crise et dans la médiation des conflits ; dans la liberté de navigation ; dans l’assistance humanitaire et dans les secours en cas de catastrophe ; dans le déploiement des navires de guerre et dans le développement durable des ressources marines dans le cadre de la protection du climat. Le pays aimerait également rectifier les exportations d’armes européennes.

Développement économique

Le débat public en Belgique porte rarement sur la stratégie de connectivité de l’UE mais, lorsque c’est le cas, il le formule en termes de mesures visant à contenir un Pékin de plus en plus menaçant. Le gouvernement belge souhaite que la stratégie serve de contrepoids au projet chinois la Ceinture et la Route, favorise les exportations nationales et de l’UE et soutienne le développement durable. La Belgique aimerait que les Européens poursuivent ces objectifs en les finançant à partir de plusieurs sources mais en mettant l’accent sur l’UE. Elle pense que l’approche de l’Europe à l’égard de l’Indopacifique devrait se concentrer sur les technologies numériques clés, puis sur les infrastructures de transport – en se focalisant sur des projets servant les intérêts économiques européens – et sur le changement climatique. Considérant l’Indopacifique comme la région la plus dynamique du monde, la Belgique croit que l’Europe devrait faire particulièrement attention à la recherche et au développement, ainsi qu’à la cyber sécurité et à la gouvernance des données. Le pays est ouvert à la concurrence sur l’équipement 5G mais fera preuve de prudence au moment d’équiper des secteurs sensibles avec cette technologie.

Des événements récents tels que la pandémie et l’accident qui a bloqué le Canal de Suez ont suscité un débat en Belgique au sujet de la nécessité de la relocalisation et de la réindustrialisation de l’Europe. Compte tenu de la dépendance de l’économie belge à l’égard des exportations, ces débats risquent de s’essouffler. Dans ce contexte, la Belgique accepterait des accords bilatéraux de libre-échange avec des États démocratiques de la région mais aurait de sérieuses réserves quant à un accord de ce type avec la Chine.

Bulgarie

Vision de l’Indopacifique

Le débat public de la Bulgarie sur l’Indopacifique se limite au travail des entités non-gouvernementales et des experts indépendants, souvent dans le contexte plus large de l’approche de l’UE des tensions Etats-Unis-Chine. En conséquence, Sofia apprécierait une stratégie favorisant un dialogue européen commun avec la région – qu’elle estime s’étendre de la côte orientale de l’Afrique à la côte occidentale des Amériques – en tenant compte des intérêts économiques, des menaces régionales à l’égard des intérêts stratégiques de l’UE et de l’environnement.

Indopacifique : stratégie de l’UE

La Bulgarie considère que la stratégie Indopacifique de l’UE assure deux ouvertures à l’Europe : un outil stratégique contre la Chine d’une part et un moyen de gérer l’alliance transatlantique. Sofia pense qu’il est relativement important de renforcer les liens avec les pays démocratiques de la région et apprécierait une plus grande coopération avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN/ANASE) et ses États membres – surtout dans le contexte des négociations UE-ASEAN sur un accord de libre-échange. La Bulgarie considère le Royaume-Uni, la Chine et le Japon comme les partenaires clé de l’UE dans la région.

Sécurité européenne

La Bulgarie apprécierait que l’UE joue un rôle sécuritaire dans l’Indopacifique uniquement s’il était contrebalancé par un effort équivalent en termes de coopération. Sofia veut éviter les critiques liées à la nature potentiellement antagoniste de la stratégie, en particulier en ce qui concerne les intérêts chinois dans la région. Ceci étant dit, Sofia serait favorable à une approche globale de la sécurité, y compris de l’aide humanitaire et des secours en cas de catastrophe si la stratégie incluait la sécurité maritime. Si cela était le cas, le développement durable des ressources marines dans des domaines tels que la gestion des zones de pêches serait par ailleurs marginale pour la Bulgarie – qui lancerait peu probablement ses propres programmes sur cette question mais pourrait soutenir ceux de l’UE.

Développement économique

Les Bulgares discutent activement des manières d’améliorer les infrastructures de connectivité interne, non pas en lien avec l’Indopacifique mais dans le but de donner toute sa mesure à l’activité économique dans les Balkans. Ils s’intéressent beaucoup à la diversification des infrastructures énergétiques, ainsi qu’à la connectivité numérique étant donné que la Bulgarie est membre du programme Clean Network (réseau propre) et participe au déploiement de la 5G. Sofia voit la connectivité principalement en termes de commerce et, par conséquent, la stratégie Indopacifique de l’UE comme un élément essentiel de l’accès au marché et de la politique de développement. Il manque encore à la Bulgarie une discussion sur la mise en place des normes multilatérales pour des investissements dans des infrastructures de qualité qui devraient reposer sur la mobilisation d’une combinaison de sources, y compris un financement bilatéral avec les pays concernés de la région, une participation de la Banque d’investissement européenne et des donateurs multilatéraux. Les priorités de la Bulgarie pour l’UE sont le transport, les infrastructures numériques, la gouvernance des données, la cyber sécurité et les partenariats 5G. Le pays espère dynamiser les intérêts économiques et sécuritaires de l’UE dans l’Indopacifique tout en offrant des opportunités de développement en fonction des besoins aux pays de la région – en phase avec l’importance traditionnellement accordée par le Bloc à l’économie au lieu de la puissance militaire. Sofia a suivi attentivement le débat européen sur le besoin de diversification et de relocalisation, espérant attirer des investissements étrangers directs. À cet égard, la Bulgarie ne serait pas très enthousiaste à l’idée d’un accord de libre-échange régional – en particulier un accord qui a adopté une large définition de l’Indopacifique.

Croatie

Vision de l’Indopacifique

En Croatie, les débats au sujet de l’Indopacifique sont menés par le ministre des Affaires étrangères mais l’agenda pour une approche européenne commune à l’égard de la région n’est pas actuellement considéré comme particulièrement important. Sur la question d’une définition géographique de l’Indopacifique, la Croatie s’aligne avec la formulation du Conseil qui estime que l’Indopacifique s’étend de la côte orientale de l’Afrique jusqu’aux Îles du Pacifique. Zagreb maintient que les critères que l’UE devrait utiliser pour élaborer une définition opérationnelle de l’Indopacifique devraient être les intérêts économiques de l’UE ainsi que la coercition économique exercée par des rivaux systémiques.

Indopacifique : stratégie de l’UE

Zagreb comprend que la stratégie de l’Indopacifique est à la fois une opportunité pour l’Europe et un outil stratégique contre la Chine ; et voit dans la stratégie un alignement avec les États-Unis. En conséquence, en établissant des partenariats régionaux, la Croatie donnerait la priorité à la poursuite de relations avec des partenaires traditionnels comme les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et le Japon. Coopérer avec l’Inde, l’un des pays les plus grands, les plus peuplés et les plus influents au monde, et le rival de Pékin dans la région, serait également bienvenu. En outre, les partenaires à prendre en considération seraient l’Association des Nations du Sud-Est asiatique (ASEAN), l’Indonésie, les Îles du Pacifique et le Vietnam.

Sécurité européenne

La Croatie est favorable au renforcement de la coopération en matière de défense et de sécurité de l’UE, y compris l’Indopacifique et pense que l’UE devrait investir dans les domaines de la cyber sécurité, de la lutte contre le terrorisme, de la gestion des crises et de la médiation des conflits. Si la stratégie comportait un volet sécuritaire maritime, alors Zagreb serait d’accord pour la soutenir en intensifiant l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe. La Croatie estime que tout plan stratégique futur devrait inclure une composante du développement durable mais pour l’instant elle n’a pas encore discuté de la manière d’y parvenir, tout comme pour la gestion des zones de pêche, que Zagreb aimerait bien soutenir en prônant l’adoption et le respect de règles et de normes via des canaux diplomatiques.

Développement économique

Le débat sur la connectivité reste pertinent à l’échelle nationale, étant donné que la Croatie travaille actuellement sur ses propres problèmes internes liés aux infrastructures de connectivité mais aucune discussion majeure n’est en cours au sujet de la région Indopacifique en tant que telle. Par ailleurs, tout en étant limitée, une discussion sur la mise en place de normes multilatérales concerne l’Initiative des trois mers, où la stratégie est largement considérée comme essentielle à l’accès au marché et comme faisant partie de la politique de développement. En 2019, le Premier ministre croate, Andrej Plenkovic, a déclaré : « une meilleure connectivité signifie une infrastructure de données plus sûre et de grande qualité, grâce à l’établissement d’un marché unique numérique fonctionnel et à la réduction de la fracture numérique entre les régions les plus développées et les moins développées, et à la création de conditions pour un passage aux réseaux 5G en toute sécurité ». Quant à la provenance du financement, la Croatie n’as pas encore pris position. Cependant, elle maintient que le critère de priorisation devrait reposer sur les intérêts économiques de l’UE. La pandémie de Covid-19 et l’incident du blocage du canal de Suez par le navire Ever Given ont déclenché un débat autour de la relocalisation et de la diversification des chaînes d’approvisionnement, qui n’ont pas encore d’orientation définitive en termes politiques. Ceci étant dit, la Croatie serait favorable à l’établissement de nouveaux accords bilatéraux de libre-échange dans la région et également probablement à la ratification de l’accord global sur les investissements avec la Chine. Dans cet effort, la Croatie considèrerait l’Australie et la Nouvelle-Zélande comme des partenaires clé dans la région sur la base des liens existant avec la diaspora.

Chypre

Vision de l’Indopacifique

À Chypre, les discussions relatives à l’Indopacifique sont menées par le ministère des Affaires étrangères qui considère la possibilité d’une approche de l’UE à l’égard de cette région comme modérément pertinente pour ses objectifs de défense et de politique étrangère. Pour ce pays, l’Indopacifique est une entité géographique qui s’étend de la côte orientale de l’Afrique à la côte occidentale des Amériques. En ce qui concerne la concrétisation de cette stratégie, les intérêts économiques de l’UE, les menaces régionales envers les intérêts stratégiques de l’UE et les considérations environnementales sont autant de variables que Nicosie aimerait voir prises en compte.

Indopacifique : stratégie de l’UE