Sauditas tentam xeque-mate ao Irão mas é o seu rei que deve acabar encurralado

Há uma nova guerra numa das regiões mais instáveis do mundo. Em causa está um combate por hegemonia política mas também pelo mercado petrolífero. E mais do que um “sismo político” o que se avizinha é “uma enorme mudança económica”.

O Irão, “o Estado terrorista mais perigoso do mundo” quer “controlar o Médio Oriente, como os nazis quiseram reinar aniquilando o povo judeu”. “Os iranianos é que se ingerem nos assuntos dos países árabes, seja o Líbano, a Síria, o Iraque ou o Iémen, e isso nós não podemos tolerar. Temos de enfrentar a agressão do Irão, que quer dominar a região.” As primeiras frases têm quatro dias e são do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu. As segundas foram ditas pelo embaixador da Arábia Saudita em Washington, Adel al-Jubeir, horas depois de o seu país ter começado a bombardear o Iémen.

Há uma nova guerra no Médio Oriente. Não parece exactamente notícia, pois não? Há mais uma guerra na região, já havia aliás, era uma guerra civil no Iémen, o mais pobre dos países árabes e ninguém parecia prestar-lhe grande atenção.

Até que, na madrugada de 26 de Março aviões sauditas começaram a largar bombas sobre os rebeldes huthis, uma tribo de confissão zaidita (um ramo do islão xiita) que avançava para conquistar Áden, a segunda maior cidade do país, onde estava encurralado o Presidente Abd Mansour Hadi, que chegou ao cargo depois de um acordo negociado pelos sauditas para afastar Ali Abdullah Saleh, na ressaca das revoltas árabes. Os sauditas não estão sozinhos, juntaram numa mesma coligação países sunitas como Marrocos, Sudão ou Turquia.

Do outro lado, o inimigo comum, o Irão, no momento em que o seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Mohammad Zarif, estava na Suíça a discutir com o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, um acordo sobre o programa nuclear iraniano que, a ser bem-sucedido, vai permitir levantar as sanções económicas que asfixiam o país e limitam as suas exportações de petróleo, e arrancar, em simultâneo, o rótulo de pária que a República Islâmica ostenta há décadas.

Na narrativa saudita e do Presidente Hadi, os huthis são “marionetas do Irão”, como o Hezbollah libanês. Não são. De acordo com a mesma perspectiva, o Irão, persa, orgulhoso e xiita, quer dominar todo o mundo árabe, de esmagadora maioria sunita. A realidade é um bocadinho mais complexa.

Por exemplo, Netanyahu não teme que o Irão “aniquile o Estado judaico”. Teme é deixar de ser a única potência nuclear na região.

Se o Irão tivesse, de facto, a bomba atómica (ou estivesse prestes a alcançá-la, como Netanyahu garante a cada oportunidade), e quisesse realmente controlar o Iémen, nunca Riad teria decidido intervir assim. A bomba é o dissuasor. Se Bagdad tivesse a bomba, o mais certo era Saddam Hussein não ter acabado na forca.

Facto: a Arábia Saudita tem e sempre teve uma enorme influência no Iémen, influência que os huthis ousaram pôr em causa. Facto: “Os huthis não recusam dinheiro ou até algumas armas do Irão, mas teriam chegado exactamente onde estão sozinhos, com os aliados que foram forjando no terreno, incluindo tribos e grupos sunitas”, diz, ao telefone, Adam Baron, analista do European Council on Foreign Relations, que já viveu em Sanaa.

Um jogo muito perigoso

Para além de temerem que a instabilidade iemenita “tenha impacto na sua própria sociedade”, os sauditas quiseram “enviar uma mensagem ao Irão, o seu oponente pela hegemonia regional, para que cesse o seu apoio aos huthis”, afirma, numa troca de emails, Mariano Aguirre, director do Norwegian Peacebuilding Resource Center de Oslo.

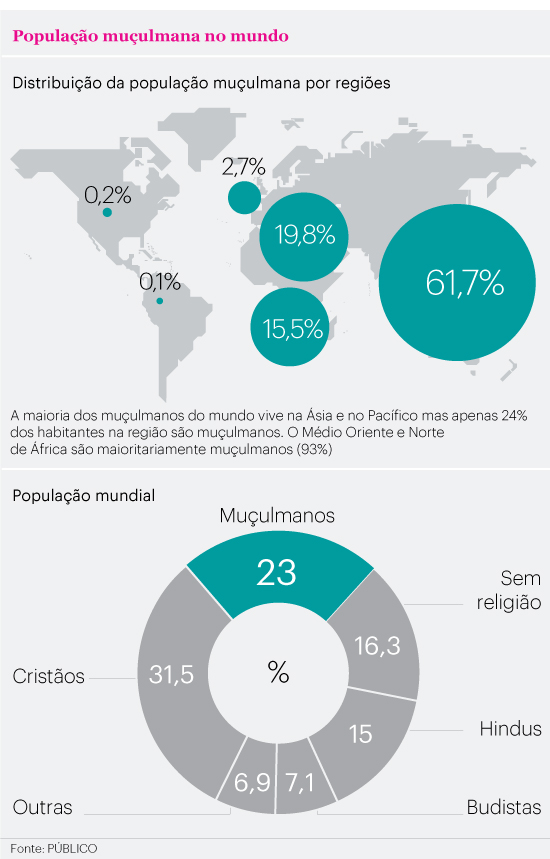

Muitos analistas escreveram nas últimas semanas sobre “um crescente de milícias xiitas” que proliferaria por toda a região. Também repetiram a ideia de que o conflito entre sauditas e iranianos pela hegemonia política em curso no Médio Oriente é a nova Guerra Fria, desta vez eminentemente sectária, sunitas contra xiitas, luta de vida ou de morte.

Sim, o Hezbollah é apoiado pelo Irão e o mesmo acontece com o regime sírio e várias milícias que combatem o autoproclamado Estado Islâmico ao lado do Governo iraquiano (enquanto os Estados Unidos bombardeiam os jihadistas em missões aéreas). Mas falar de um exército de milicianos xiitas a avançar pelas fronteiras árabes “é uma caracterização exagerada”, diz Aguirre. “Claro que há milícias xiitas a operar na Síria, no Iémen, no Líbano e noutros países, mas pensar que o Irão está por trás de todas elas, controlando e ameaçando a comunidade sunita, é uma simplificação.”

Pior. De cada vez que a Arábia Saudita descreve este embate como um conflito sectário só o intensifica. No fim, quem sairá vencedor serão os grupos jihadistas (e sunitas), como a Al-Qaeda na Península Arábica (que já controla cidades e aeroportos no Iémen) e o Estado Islâmico.

“O Iémen sempre foi um país sem grande distinção entre sunitas e xiitas, usavam as mesmas mesquitas, não havia sectarismo. E esta narrativa é muito perturbadora. Agora, a utilização de linguagem cada vez mais sectária por líderes religiosos, tanto na Arábia Saudita como no Iémen, começa a desintegrar o país, a destruir o tecido social”, avisa Baron. “A religião é uma óptima maneira de levar as pessoas a matarem por ti."

Conter os iranianos

Com melhores ou piores relações, a Arábia Saudita e o Irão parecem envolvidos numa competição contínua “enquanto tentam garantir alianças no Golfo e assegurar a perpetuidade dos seus próprios regimes” (Saudi Arabia and Iran: The Struggle for Power and Influence in the Gulf, Ariel Jahner, 2012).

Antes do derrube do Xá e da Revolução Islâmica de 1979, as relações entre os dois países eram quase calorosas; desde então, estiveram quase sempre de costas voltadas, e até sem laços diplomáticos, expecto quando o inimigo comum foi Saddam, depois de invadir o Kuwait.

O próprio Conselho de Cooperação do Golfo, que inclui a Arábia Saudita, Omã, Qatar, Kuwait, Bahrein e os Emirados e foi formado em 1981, surgiu no contexto na necessidade sentida pelos sauditas de conterem o Irão e o seu poder. A decisão de invadir o Iraque, em 2003, por parte dos EUA, abriria, como avisou na altura o então chefe da Liga Árabe Amr Moussa, “a caixa de pandora” com dimensões que talvez nem o egípcio antecipasse então.

Do ponto de vista de Riad e dos seus aliados sunitas, o grande risco era o “crescente xiita”, a expressão cunhada pelo rei Abdullah da Jordânia para descrever o arco de influência que o Irão ia conquistar através do Iraque (país árabe de maioria xiita até aí governado por um ditador sunita), passando pela Síria para chegar ao Líbano.

O que se seguiu foi uma desestabilização regional, com o fortalecimento de grupos jihadistas (expulsos do santuário afegão depois do 11 de Setembro) e uma guerra civil sangrenta entre iraquianos que transbordou para os países fronteiriços e acabou por fomentar o que é hoje a ameaça dos radicais na Síria (e de novo no Iraque) e em países tão longínquos como o Mali, a Nigéria ou o Paquistão.

Entretanto, aconteceram as revoltas democráticas de 2011. Poderiam ter acontecido alguns anos antes, uns meses depois, mas eram inevitáveis. E, do ponto de vista da ditadura saudita, inaceitáveis. Por um lado, Riad temeu que Teerão aproveitasse a queda de regimes anti-iranianos para forjar novas alianças. Por outro, pôs todos os petrodólares que pôde ao dispor do que sobrava dos antigos regimes para esmagar a Irmandade Muçulmana e grupos com ligações à confraria.

Em causa estava a sua própria sobrevivência. O reino que guarda os locais mais santos do islão viu como os protestos chegavam a países como Marrocos, que soube contê-los através de reformas, ou Jordânia, cujos líderes partilham com os sauditas a legitimidade da monarquia. Pior, os protestos chegaram à sua própria casa, na Província Oriental, onde se concentra a marginalizada população xiita do país e parte considerável das suas reservas do petróleo. Daí que os sauditas não tenham hesitado em enviar tropas para esmagar a revolta no Bahrein, onde uma família sunita governa um país de maioria xiita – o medo era, uma vez mais, que um país caísse sob influência do Irão.

Novo tabuleiro, velha ordem

Durante um período, este novo tabuleiro em transformação parecia tender para a formação de três blocos: por um lado, o Irão; por outro, sauditas e os seus aliados; e um terceiro, formado pela Turquia, Qatar e pela Irmandade. Os dois últimos competiram até esgotar recursos e isso beneficiou… o Irão.

A intervenção no Iémen, que é paralela às negociações sobre o nuclear iraniano e se segue à chegada ao trono de um novo rei saudita, Salman, em Janeiro, e a uma melhoria das relações de Riad com o Qatar, indica um regresso à ordem regional anterior às revoltas. Os sauditas querem ser senhores do Golfo e vêem o Irão como inimigo a abater, de preferência antes que o regime dos mullahs normalize relações com o mundo ocidental.O problema é que, num mundo pós-acordo nuclear, nem Israel nem a Turquia vão desaparecer como poderes regionais e as monarquias do Golfo serão inevitavelmente o elo mais fraco desta “cadeia de influência regional”, conclui o académico dos Emirados Nasser Ahmed bin Ghaith, na Al-Jazira.

A assistir num camarote, “pipocas” e tudo, sugere Baron, estão os líderes iranianos. “Grande parte do que está a acontecer no Iémen pode explicar-se pela paranóia da Arábia Saudita sobre o papel do Irão no país”, diz o investigador. “Claro que o Irão adora ter os sauditas assustados com os seus supostos planos para controlar o Médio Oriente. Quer ser visto como todo-poderoso.”

Há uma semana, enquanto Zarif aterrava em Lisboa, o jornal espanhol El País publicava uma entrevista com o ministro. “Temos influência em todo o mundo árabe. Estamos prontos para usá-la […]”, foi o título. A frase continuava: “[…] para alcançar uma solução negociada no Iémen, sabemos que não há solução militar”.

Falamos de hegemonia política, e faz todo o sentido que o Irão se veja e queira ser visto como uma potência. “É um país com um legado histórico, cultural, religioso e político importante. Considera que deve ser respeitado como uma potência regional por este passado e porque é um país consideravelmente estável no Médio Oriente”, diz Aguirre. “Com a Turquia e a Arábia Saudita é um país líder e quer esse reconhecimento.”

Falamos de economia, e muito. Baron não vê o actual bloco sunita formado pela Arábia Saudita aguentar-se para lá deste “afronta comum” iemenita e num mundo pós-sanções internacionais ao Irão. É que sem elas, o país que se estima poder exportar 1,5 milhões de barris de petróleo por dia (numa altura em que os preços já estão em queda), “será um grande produtor competindo directamente com a Arábia Saudita”, diz Aguirre. Este “também é um conflito económico, pelos mercados petrolíferos”.

Em breve, estima Baron, países que agora se puseram ao lado dos sauditas, desde o Magrebe ao Golfo, da Turquia ao Paquistão, passando pela própria União Europeia, “terão todo o interesse em negociar com o Irão”. E é também por isso que “os sauditas estão tão nervosos”: “o que este acordo nuclear pode trazer à região, mais até do que um sismo político radical, é uma enorme mudança económica”. Ou um xeque-mate ao rei.